第79話

神の国では、ある森の中、笛の音が響いていた。せつないような、もの悲しいような……

動物たちも集まり、その笛に聞き入っている。それほど、その笛の音は美しかった。

木々の間のひらけた場所に座り、笛を吹いていたのはラメーンである。

笛の音が止まり、一人の老人が現れた。長い白髪であごひげも異様に長い老人である。

森の神であった。

「音に迷いがあるのう。悩みでもあるのか?」

「そう聞こえましたか?」

「うむ」

「そうですか……」

「そら、話してみい」

森の神はかなり興味津々といった様子でラメーンに近づき、切り株に腰を下ろしていた。周りには座るのにちょうどよい

切り株がいくつかある。宴会や演奏会をする場所なのだ。

「女か? まさか女か? また人間の女かいの?」

「いえいえ……自分の気持ちがよくわからず、それで……」

「若いもんが情けない。どーんといかんか。どーんと!」

森の神は励ますように言っていたが、この二人、年はほぼ同じくらいである。森の神は好んで老人姿をしている。

それも若い姿だと麗しすぎて、女性が寄ってきて妻が妬くかららしい。

それが本当ならば、妻はヒルデリア以上に嫉妬深い。

「我らの生は長いが、その分一度後悔すると長引くぞ。後悔する前に行動せよ、じゃ」

「はあ……」

「それじゃの」

と森の神は去って行った。

「後悔か……今まで後悔した相手は人間だけだったな……」

後悔するほど思い入れた女性は、この世界にいなかったということである。

私は手放すと後悔するほど彼女が好きなのか?

それがわからない

ただ気になる。自分が感動するような音を、彼女は持っていた。それが何かが気になる

大人の彼女でなければ、それがわからないのなら、会ってみたい

だが、思い違いであったら……

ラメーンは傍らに咲いていた花を取り、花びらをむしりはじめた。

「大人、子供、大人、子供」

といいながら花びらをむしっている。どうやら花占いで決めようと思ったらしい。最後は「大人」で終わっていた。

「やはり後悔したくはない。よし、決めた!」

ラメーンは立ち上がり、歩いて行ったのだった。

人間界蛇の国の城の周りは、朝から雨が降っている。

木箱の中の石が10個も増えたので、ゆりは子供たちにみせまくっていた。

特にミシェイラはよろこんで、「明日もふえる?」とゆりに聞いていた。

「これだけ増えたんだからしばらくは増えないわよ」

「これかわいい」

増えた石の中には、黄色と白のマーブル状のものがあった。

「きれいよね」

「ちょーだい」

「ごめんね、石さんはこの箱がお家だから、他にはいけないかも」

「わかったーでもミーのね」

「いいよー」

「10人も一気に子供を生んだの?」

と聞いたのはラギである。

「まさか。他の人が生んだに決まってるでしょ」

「じゃあなんで増えたの? わかった、ガーベラの儀式になんか関係があるでしょ」

ラギは鋭く推理している。

「そんなこと考えなくていいの。今日はイシュタールは来るかなあ。言いたいことがあるんだけど」

ゆりは木箱を閉じて、棚に置いた。

「ミルキダスはいるよ」

ラギの指摘にゆりが扉の方を見ると、身体半分だけで部屋の中をのぞいている男がいた。ミルキダスである。

「何をしてるの?」

「え……いえ……」

ミルキダスはもじもじしながら部屋に入ってきた。

「行こうか。ミシェイラ」

ラギが気を利かしてミシェイラを連れて行った。

「ミルキダスったら、どうしたの?」

「はい、その……あの……なんていったらいいか……」

ミルキダスはずっともじもじしている。

「どうしたの?」

ゆりの左目が変わっていた。

「あのー……」

ノックの音が聞こえてきた。やってきたのはシャナーンである。

「あ、お取込み中でしたか?」

「ううん、いい?」

「はい、シャナーンにも関係があるからいいですよ」

シャナーンも部屋の中に入ってきた。

「儀式の話を聞きに来たんです」

「実は私もそうなんです。ジュノー様に聞いたんですけど、どうにも腑に落ちなくて……」

「私は、王妃と愛し合ったと勝手に思っていいでしょうか。ガーベラ様のことは好きですけど、ガーベラ様となんて

想像できないですし……王妃とそうなったと思いたいんです」

とミルキダスが言った。

「私は、ガーベラ様が目の前にいても、ガーベラ様を愛することはないと思うんです。ですから、相手は王妃だったと

思っているんですが……」

シャナーンが続けて言った。

「実は私だったよ。ガーベラは一緒にいたみたい。でもミカエルとハインリヒには内緒にした方がいいって

ジュノー達に言われて、そういうことにしたの」

蛇の目のゆりはあっさり暴露し、ミルキダスとシャナーンはほっとしていた。

「よかった」

「私もこれですっきりしました。ですが、覚えてないのが本当に残念です」

「私は覚えてなくてよかったですよ」

と言ったのはミルキダスである。

「ねえ、どうやって一晩で10人ものところに行ったと思う?」

蛇の目のゆりも、それは覚えていないようである。

「うーん、一人一人移動したのか、それとも、王妃が10人に分かれたのかも?」

とシャナーン。

「そうよね。短時間で回るよりは、一人一人とじっくり愛し合う方がいいもんね。私たちはどうやってわかれたんだろう?

とか、いろいろ想像しちゃうのよね。でもガーベラと愛し合って喜ばないなんてさすがね、感動したからちゅーさせて」

ゆりはミルキダスに引っ付いてキスし、続いてシャナーンにひっついてキスしていた。二人ともうれしそうである。

私だけでも内緒でみんなと最後までしちゃおうかなー……

と蛇の目のゆりは思っていたのだが、黒目のゆりが彼女達に嫉妬したのを見て、(私も嫉妬しちゃうのかな?)などと

思い、(やっぱりやめた方がいいかも)と考え直していた。

確かに、もしハザーク様が他に女を作ったら、『私と彼女、どっちかを選んで!』 とか迫りそうだもんな……

残念だけど、ほどほどがいいのかなあ

シャナーンの若い彼女に嫌がらせをする自分なんて想像したくはない。そうなったらもうおしまいである。

「暑いけどいちゃいちゃしたくなっちゃったわ。次はしようね。いちゃいちゃ」

ゆりはお茶しようね、というような感じで言い、二人の手を握り言っていたのだった。

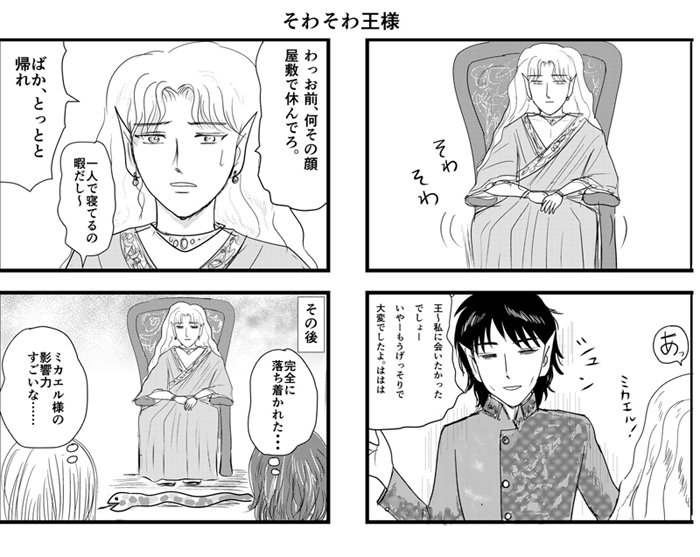

午後になり、王の間にミカエルがやってきた。夏の間はラクシュミも軽装であるが、王様が半そで半ズボンというわけにもいかない。

腕は半分ほど出ている時はあるが、足元までは常にローブの布で覆われている。暑い時期は、訪ねてくるものもなるべく

午前中の涼しい時間にしようと心がけているので、朝に仕事が集中し、午後はまったり、暇ならば休憩室で休む日々である。

今も移動しようか、という時にミカエルがやってきたのだった。

「今日から仕事をしてるのか?」

とラクシュミが聞くと、

「まだしてないです。でも明日からは仕事をしますよ」

とミカエルは答えていた。

「じゃあなんで来たんだ?」

「王が、私の顔を見たいだろうなと思って」

「……見た。帰って休んでろ」

ラクシュミはミカエルの顔をじっと見て言った。別にそっけなくはなかったが、ミカエルはいじけ顔だった。

「王も王妃も冷たい。王妃は添い寝もしてくれないし」

「じゃあ私がしてやろうか? 添い寝」

ラクシュミが言い出して、ミカエルはさすがにぎょっとしていたが、すぐに元に戻り、

「じゃあお願いしちゃおうかな。横で子守歌を歌ってください」

と切り返していた。

「ばか」

「二人で並んで寝ていたら王妃が卒倒しそうですねえ」

「冗談じゃない。用がないならいけ」

ラクシュミもしまいには手で追い払っている。

「それでは」

とミカエルは王の間を出て行った。

その後ミカエルはゆりの部屋に行き、

「王妃、疲れたんで休ませてください」

と言ってソファに横になり、クッションに頭を乗せていた。

「まだ本調子で飛べないなあ……」

「だるいなら休んでればいいのに」

とゆり。

「王に会いに来たんですよ。これも私の仕事なんですよ」

ミカエルは横になったまま言った。

「王様が会いたいって言ったの?」

「言わなくたって私に会いたいに決まってるじゃないですか」

「もうミカエルったら」

「いや、これは冗談じゃないですよ。真面目な話、王は私が好きでしょうがないんです。しばらくみないと

落ち着かないくらいなんですよ」

ミカエルが真面目な顔で言った。

「またまた」

ゆりは冗談かと思って笑っていた。

「本当ですよ。王妃ってば何年王の妻をやってるんですか。そんなことも知らないとは」

「王様がミカエルのことをかわいがってるのは知ってるよ。でもそこまで? ミカエルの思い違いじゃなくて?」

「昨日も王が落ち着かない様子だと聞いたから行ったんですよ?」

「えー? そうなの?」

「あの後落ち着いたみたいなんで、番兵から感謝されましたよ」

「えー……」

ゆりはぽかーんと口を開けていた。

「私の顔は、王にとっては精神安定剤みたいなものなんですよ。ちょっと顔を見ると落ち着くみたいです」

「なんでミカエルなの? フリットの顔じゃだめなの?」

「王は小さい頃よく遊んでくれた私の父がすごく好きだったみたいで、私は父に似てるんですよ。それで落ち着くんでしょう」

「そうなんだ……って、今更それを知る私って一体……王様がそんなにミカエルの顔が好きだとは思わなかったわ……」

そういえば、ミカエルと仲たがいしていた時、王様がおたおたしていたっけ……

ゆりはその時のことを懐かしく思いだしていた。

「今はわりと平和だから、王様はずっと落ち着いてると思ってた……」

ラクシュミの心には自分や子供たちでは癒せない部分がある、と思うと、急にミカエルの顔が愛しくなってきて、

ゆりはミカエルの頬をなでなでしていた。

「ありがとう。ミカエルの顔」

「いや、王が好きなのは私の顔だけじゃないですよ」

「わかってるけど、夫婦そろってこの顔が好きなんだねー」

ゆりは両手でミカエルの顔をなでまわしていたので、ミカエルはさすがに微妙な顔つきだった。

「昨日は冷たくしてごめんね」

「王妃ー感謝ついでに今晩添い寝してくださいよ」

「いいよ」

「え、本当ですか?」

「フリットと3人で寝よう!」

「えー3人?」

「王様と3人って手もあるけど」

「それはしゃれになりませんよ」

ミカエルは先ほどの会話を思い出して失笑していた。

「まだしんどいんだからフリットに連れてきてもらいなさいよ」

「うーん、しょうがないなー」

「ここは平等にみんなと添い寝しようかな」

「えー!」

「ミカエルが一番よ。やったね」

ゆりはミカエルの肩を押していた。

「ああ、なんかもうぐったりする……」

ミカエルはクッションに顔をうずめていた。

神の国では、ラメーンがガーベラの神殿にやってくると、中にシャリィがいた。しかも子供のままである。

「あ!」

ラメーンは驚いていた。

「ラメーンが遅いから、シャリィ勝手にでてきちゃったわよ」

一緒に部屋にいたガーベラが説明した。

「子供だな」

「そうね」

「…………」

お互いに沈黙があった。ガーベラも詳しくシャリィのことを語ろうとはしなかった。

「ガーベラ、彼女は大人になってからのことは覚えてるのか?」

「覚えてないんじゃない?」

とあっさり。

シャリイはキョトンとした様子で椅子に座っていたが、ラメーンに寄っていこうとはしなかった。

ラメーンは拍子抜けした顔つきだった。あのことは、シャリィの中ではすっかりないことになってしまっているようだ、と

ラメーンは理解した。

「どうせこの子を彼女にする気もないんでしょ?」

「……まあ……」

「ならもういいじゃない」

「ああ……」

ラメーンは去って行った。

私の心を乱すだけ乱して、本人はまったく覚えていないとは……

うーむ……いや、もうシャリィのことをきにしなくてよくなったということなのだから、それでいいんだ……

なんだかすっきりしない結末になってしまった。

ラメーンが自分の神殿に戻ると、音楽の妖精達が待っていた。

「ラメーン様、次の演奏会の曲を決めたんで、ちょっと聞いてください」

「ああ」

神殿の外で、10人の妖精達がそれぞれの楽器を手に演奏した。一曲終わった後、

「どうでした?」と妖精が聞くと、ラメーンは「いいんじゃないか?」といっていた。

妖精達はそれぞれ目を合わせている。

「なにか問題でも?」

「ラメーン様ってば、全然聞いてなかったでしょう」

「そうですよ。上の空って感じでしたよ」

「実は聞いてなかった。すまん」

ラメーンは認めていた。

「まだシャリィのことで悩んでいるんですか?」

「いや、もう解決した。彼女は何も覚えていなかったし、子供のままだった」

「それでショックなんですね」

女の妖精達はガーベラの花の影響で、キラキラした目でラメーンを見ている。

「ラメーン様がその気になれば、また大人になってくれますよ。今度はこちらから攻めたらいいじゃないですか」

「は?」

「恋のために〜いざ〜ゆかん〜♪」

「「「わわわわ〜♪」」」

妖精達ははもって歌いだし、ラメーンはさっさと神殿に入ってしまった。

あの花のせいか、あいつらも浮ついてるな……

「まあいい。私だって彼女とのことを覚えていないんだから、もういい」

ラメーンは気分転換に楽器の音の調整をはじめた。そうしているとふら〜とシャリィが部屋に入ってきた。以前のように床に

座っている。

だが、いつまでたってもラメーンが楽器を演奏しなかったので、シャリィはハープを持ってきてラメーンに押し付けていた。

「私は今演奏する気分じゃないんだが」

ラメーンが言うと、シャリィはハープをラメーンの胸にぐいぐい押し付けていた。

「君は本当に勝手だな。その前に、君が演奏してくれ。君は、何かで私を感動させたはずだ。なにか得意な物が

あるんじゃないのか?」

ラメーンが逆にハープをシャリィに押し付けると、シャリィはきょとんとした目をしていたが、ハープの弦に指を滑らせていた。

「ポロポロロン」と音がしたが、シャリィはハープを下に置いていた。演奏する気はないようだ。

「あ、そうだ。私は笛を教えてたそうじゃないか」

ラメーンは横笛と縦笛をもってきて、シャリィに見せた。

シャリィは横笛を手に取り、吹いた。

「ブーフー」

「違うな。じゃあこっちか」

縦笛と取り換えてみたが、シャリィはまったくふけなかった。

シャリィはあっとひらめいた顔をして楽器棚の元に向かっていた。

「何か思いだしたか?」

ラメーンも興味津々である。部屋の入口付近では、こっそり妖精達がのぞいていた。

シャリィはいっぱいある楽器の中から鈴が束になったものを持ってきて、シャンシャン鳴らしていた。

「君は鈴が好きだな……違う、それでもない」

シャリイは今度はカスタネットを見つけてカンカンならしている。

「違うなあ……」

ラメーンはようやくこっそりのぞいてみている妖精達に気づき、手で追い払っていた。

「君の音ですごく感動したと思うんだが……君が大人にならないとわからないのか? なら大人になってくれ、頼む」

どうしてもその音が聞きたくなったラメーンはそうまで言っていたが、シャリィは首をかしげて、ふらーと神殿を出て行ってしまった。

「……すぐに結論を出していればよかったか」

どうやら長い間後悔することになりそうだ、とラメーンはうなだれていた。

その夜のことである。寝ていたラメーンはちょいちょいとつつかれて目を覚ました。

「わっ! シャリィか?」

昼間の姿ではないシャリィが立っていたのでラメーンは驚いていた。シャリィは背も高く、大人の女性になっている。

ラメーンは突然のことなのでかなりぼんやりしていた。

妖精達が噂をしていた通り、大人になったシャリィは魅惑的で美しかっただが、ラメーンにとっては、女性の外見上の美しさは、

心が惹かれる要因とはならない。彼がいつも心惹かれるのは、その者の奏でる音なのである。

「今の君ならば、何か楽器が弾けるのか?」

ラメーンが聞くと、シャリィは首を横に振っていた。

「本当か? 何かあると思うが」

シャリィは強引に布団の中に入ってきた。

そしてラメーンにぎゅっと抱き着いて「すき」と言った。

「え?」

「すき」

「君は話せるのか?」

ラメーンはそのことに驚き、そして、(もしや感動したのはこの子の声なんじゃないのか?)と思ったのだった。

だが、ガーンと衝撃を受けるほどではないだろう……

やはりその時の私はおかしくなっていたのだろうか?

いや、かわいらしい声ではあるが……

「もう一度言ってみてくれ」

「すき」

どの女神の声とも違う。穢れを知らない少女のような声である。ラメーンはもっとシャリィの声を聴きたい衝動にかられた。

「歌ってみてくれ。何か」

「…………」

ラメーンがシャリィの腰をくすぐってみると、シャリィが「きゃ」と言った。

「君、本当は普通に話せるんじゃないのか? 歌も歌えるだろ? 君の歌が聞きたい、歌ってくれ」

シャリィが首を横に振っている。

「歌ってくれ、ほら、いち、にっ」

「やだ」

明らかにシャリィの口から声が出ている。

「君は他にも話せるんだろう。歌え」

ラメーンがもう一度シャリィをくすぐると、シャリィは「きゃっきゃ」言っていた。

「君ってやつは……声の出し惜しみは卑怯だぞ」

何がどう卑怯なのかはわからないが、ラメーンはつい言っていた。

シャリィはラメーンにぎゅっと抱き着いている。

この私がこんなに好きとは物好きな……

ラメーンは女性受けする性格でもなく、性格がよいとも自分で思ってはいない。

音楽にも厳しいし、なんでもずばずば言ってしまう方である。中身をよく知っている音楽の妖精達などは、ラメーンを

恋愛対象としてみることはなかった。日々泣かされることが多いからである。

だがさすがに、シャリィに「もういいから子供に戻ってくれ」、ともいえない。大人になってくれと頼んだのは自分なので、

ここで突き放すのは薄情すぎるだろうと、ラメーンは戸惑いつつも思っていた。

シャリィの何かを聞いてすごく感動したはずだ、と思っていたのだが、今の自分にとってはさほどの感動ではない。

大人になったシャリィもかわいらしくて魅力的なのだが、もともと美しい女性に慣れているラメーンにとっては、

心を揺さぶられるってほどでもなかった。

だがこの子の歌はかなり聞いてみたいな。特訓すれば、すごく感動する歌を歌えるかもしれない

それは興味があるな……

元々音にしか興味を示さないたちである。未知なる音楽には、大いに興味をそそられるのだ。

「シャリィ、私と歌の練習をしよう。君ならばきっと素晴らしい歌が歌えるはずだ。シャリィ?」

ぐたっとしていたので顔を見ると、シャリィはすでに寝ていた。

「……まあいいか」

ラメーンはシャリィを離そうとしたが、シャリィは引っ付いたまま離れなかったので、ラメーンはそのまま寝ころぶしか

なかったのだった。

一方、人間界では、夜になりミカエルとフリットがゆりの寝室にやってきたのだが、ミカエルはゆりにちゅっとキスすると、

そのまま寝転んで寝てしまった。

「え、寝るのはやっ」

さすがのゆりも驚いている。

「あんなに添い寝っていってたのに……」

「さっき一緒に酒を飲んだら、どうもそれだけで疲れちゃったみたいで……まだ本調子じゃないですね」

フリットが言った。

「まあいいか。添い寝ってのは横に寝るってことだし」

とゆりはミカエルの横に寝転んだ。

「ねえ、ロアンナはどうしてるの? あれから恋人ができちゃったりして?」

ゆりはフリットに聞いた。

「いやーそうなりそうで怖いですよ」

「いいじゃない」

「いやー……」

フリットは頭をかいている。

あくる朝目を覚ましたミカエルは、横で寝ているゆりを見て不思議そうな顔をしていた。

「あれ? 何も記憶がない。もしかして、何かいいことしたかも?」

目が覚めたゆりは、

「したよーいいこと。ずっと添い寝したよー」

と言いながらフリットに抱き着いていた。

「あ、ずるっ」

とミカエルはさらにゆりに抱き着き、暑くて目覚めたフリットは、ゆりとミカエルが重なって自分に抱き着いていたので

「わっ」と驚いていたのだった。

つづく

9部に戻る

戻る