第15話

クーリーフンが帰った後、さすがにゆりは眠れなかった。

あれ? 全然悪びれる様子がないな? そうか、誤解かってハロルドが思ってくれたらいいんだけど……

ゆりはそれを期待してあえて明るく伝言してみたのだが、横で聞いていたクーリーフンの顔はかなり引きつっていた。

今度神の国に行った時が怖い。しばらく行かない方がいいかも、でもこっちに来られるのはもっといやー!

オルガやジンラやサラディンがどう思ってるのかも気になる……

次に行く時は一通りみんなの様子を見たいんだけどなあ。やっぱりハロルドに会わないとだめよね

ハロルドのことはとっても好きだけど、今の私はラーズが、ラーズが好き! あの優しいところがたまらない!

ラクアとも親密になっちゃったけど、また仲良くしたいって思うのはラーズなんだなー

だけど、仲良くなればなるほど後ろめたい気もするなあ……もしあんなに親切にしてくれてるラーズが私のこと知ったら……

いや、今はラーズよりもハロルドのことが怖い

いろいろ考えているうちに朝になった。

朝食の時間になり、子供達とゆりが食堂にやってきていた。

ミシェイラが、

「ちゅーしないの?」

とゆりの顔を見て言った。

「ちゅーしてほしい?」

「うん!」

ゆりはミシェイラの側によって頬にちゅっとキスした。

「他にチューしてほしい人ー」

ゆりがみんなに聞くと、他の子供達はしーんとしていた。

「なんで?」

アナスターシャがシスとラギを見ている。この前はうれしそうにちゅーされていたので、不思議に思ったようだ。

「僕されたいかな」

シスが遠慮がちにいい、ゆりはシスの横に移動してシスの頬にちゅっとキスしていた。

「なんか変なの」

とアナスターシャ。

「マーは元に戻ったね」

ロイが言った。

「え?」

「マーはちょっと前まで変だったじゃん。3人目になってたって、ト―様がいってたよ」

ロイの言葉にアナスターシャが仰天していた。

「えー? そうなの?」

「3人目のマーは歌がうまくて楽器も上手なんだよ」

「あーそうなんだ。だからだー。納得ー」

アナスターシャは簡単に納得していたが、ゆりはどういっていいやらわからず、シスもラギも口を半開きにしたままだった。

「母様はそのこと知ってるの?」

ナナミに聞かれたゆりは、「うん」とうなずいていた。

「マー3人いるの?」

ミシェイラが目を輝かせて聞いた。なんだかうれしそうである。

「じゃあベツベツマーがいるの? 言ったら変わる?」

「ごめんね、ミシェイラ、ベツベツマーは本当にたまにしかこないんだ。呼ばれてもでてこれないの」

今ではもう一人の自分は子供達の呼びかけによって出てくるとゆりは理解していたので、そういった。

「そーなんだ。またくるといいなあ」

「ねえ、もう一人の母様」

アナスターシャが呼ぶと、蛇の目のゆりが現れた。

「母様も3人目の母様のこと知ってるの?」

「知ってるよ。遊んでもらったんでしょ? 私は何人になっても素敵な母親よねー」

ゆりはむしろ自慢げだった。

王様ってば、ロイにあんなことを言っちゃうなんて……3人目の私かあ。子供達はうれしそうだからまあいいか

朝食後、黒目のゆりが部屋に戻ると、ミシェイラがぱっと部屋に現れた。

「ねえ、マー石ふえた?」

「石? ああ、箱の石? ふえてないと思うよ」

「見たい」

「いいよ」

ゆりは棚の上に置いてある木箱を取り、しゃがんでミシェイラが見えるように開けた。

ミシェイラは中を見て、「ふえた!」と言った。

「え?」

ゆりは木箱を自分に向けた。石は17個あったはずである。二段目の右の空間は3個だったが、今は2個だけになっている。

明らかに一つ増えている。

「えーなんでー!」

「ふえたーやったー!」

ミシェイラはぴょんぴょん飛び跳ねていた。18個目の石は、青と黄色のマーブルだった。

……これってやっぱりニイニの石? なんで私だってばれたんだろう?

ゆりはこの石は申告しなければ増えないと思っていたので、かなり驚いている。

「もっとふえろー」

ミシェイラはのんきに言っていた。

神の国では、サントスは頻繁に土に入っていたので、さすがにガーベラもサントスの様子が気になっていた。

この日もこんもりと盛り上がった土を眺めている。中にサントスが寝ているようなのだが、人間ならば、やばい状態であろう。

ガーベラはカサンドラの神殿に入った。

「ねえ、サントスは本当に大丈夫なの? ヒルデリアは知ってる?」

「知っているよ。ガーベラが来る前に様子を見に来た」

「そうなの。それでも出てこないの?」

「ずっと土の中にいるわけではないよ。夜には出てくるのだが、あまりあれこれ聞かずにそっとしている」

「どうしたのかしらね」

「まあ、これがサントスにとっては節目かもしれぬ。あれこれ悩んだりするのは、よいことだよ」

カサンドラはガーベラを安心させるように言っていた。

儀式のことで何か悩んでるとか? 私は儀式の時のことさっぱり覚えてないし、サントスとどうだったのかしらねえ

身体を交えたのか、神気を交えただけだったのか、それすらも今のガーベラにはわからなかった。

さて、妖精ニイニは虹の妖精たちが気に入ったようで、虹の妖精達が水の近くにいるとよくまじっていた。

一緒にアリアスの神殿に行くこともあるようだ。

ラクアは「もう囲い込む気だ。ずるい」とぶつぶつ言い、ラーズになだめられていた。サーラはニイニに会いにいっていたが、

ユリアナとイオナはつまらなそうだった。ニイニはあまり水に潜るのは好まないようなので、一緒に泳ぐことはできないようである。

水の妖精達が気にして二人と遊ぼうとしたが、二人の機嫌は直らなかった。

ニイニが生まれて5日ほどが経った。ユリアナとイオナが水の神殿の外の湖でぶらぶら浮いていると、ぱっとニイニが現れた。

「あ、ニイニだ」

「ほんとだ」

二人はニイニに気づいたが、それ以上は何も言わなかった。

「…………」

「…………」

水面の水がばっとあがり、二人にかかった。

「あそぼう」

声を発したのはニイニだった。

「ニイニしゃべれるの?」

「うん」

ニイニは二人にじゃばじゃば水をかけている。

「ニイニー!」

「わーい!」

子供達の歓声を聞いたラクアが神殿の外に出てきた。

「ニイニ、来てくれたんだ」

二人はニイニに水をかけてもらってうれしそうに笑っていた。

ゆりが海から戻って10日が過ぎた。

ゆりはハロルドが来やしないかとちょっとびくついた生活を送りつつ、貝殻を眺めて海を懐かしんでいる。

「私が生まれた所は島国でね、海に囲まれていたのよ」

ゆりはラギに話して聞かせていた。

「へーそうなんだ。僕もいつか海が見たいな」

「みんなに見せてあげたい」

ゆりはイルカの絵を子供達に見せたりもしたが、子供たちはあんな生き物が海の中を泳いでいるというのがなかなか想像できないようである。

「お母さんはいいなあ。ここにいるのに海にも行けて」

「ははは」

「海もいいけど、僕はガーベラ母さんにまた会いたい。とっても素敵な人なんだもの」

「よかったね。素敵なママができて」

「うん」

ラギは恥ずかしそうにうなずいている。

まあいいか。ガーベラは私の姿でも素敵なところが素晴らしいわ。貝殻のブラジャーダンスがばれていないように

ゆりはそれを時々祈っている。

(そろそろ神の国にいかないとやばいかも)と思っていたらその夜、神の国に行けた。

ゆりはガーベラの神殿で、膝の上に竪琴を乗せていた。それが落ちそうなのであわてて手で持っている。

「あれ? 変わったんだ?」

クーリーフンも神殿の中にいた。

「うん。ねえ、ニイニはどうしてる?」

「元気だよ。虹の妖精達が気に入って、よく一緒にいるみたいだよ」

「そうなの。それじゃ女の子たちはつまんなそうにしてるんだ?」

「大丈夫だよ。たまにお兄さんらしく遊んでるよ」

「そうなの。よかったあ」

ゆりは竪琴をおろし、何か変だなとおしりをむずむずさせていた。

「あれ?」

ゆりはクーリーフンしかいなかったので、ひらひらしたスカートをたくしあげた。

なんと、ガーベラが下半身を覆う下着をつけていたのである。ピンクのフリルがついたかわいいショーツである。

「私ガーベラが下着をつけてるの初めてみたわ」

ガーベラはいつも何もつけていなかったので、ゆりは驚いている。

「人間界から戻ってからだよ。自分も着たくなったんじゃない? 妖精に頼んで作ってもらったんだよ」

「そうなの? 面白いねー」

ゆりはスカートをおろした。

「女神にショーツが流行ったりしてー」

「ハロルドにまだ会ってないんでしょ? 行ってらっしゃい」

すぐに行けとばかりにクーリーフンに言われてしまった。もしかしたらハロルドに何か言われているのかもしれない。

「あれからちょっと経ってるから、ハロルドももう怒ってないんじゃない?」

「さあねえ……」

「まあいいや。行ってきまーす」

ゆりは瞬間移動した。移動した先は、どうやら雲の上の神殿のようである。

せっかくだからアシュランにどうしてニイニを生んだのが私ってわかったのか聞いてみる手もあるけど……やっぱりやめよっと

廊下に立っていたらハロルドが歩いてきた。

「ガーベラ、来たのか」

「用事は終わった?」

「終わった。行こう」

ハロルドはゆりを促した。

「どこいくの?」

「私の神殿だ」

見た感じ、ハロルドは機嫌が悪そうではなかった。ちょっと間を空いたのがやっぱりよかったのかも? とゆりは思った。

ペガサスで地上に降りて、二人はハロルドの神殿の中へと入って行った。ハロルドは中にいた妖精に何か指示を出している。

ゆりは奥の寝室に直行させられていた。

「あのー怒ってないよね?」

ゆりはおずおずと聞いた。

「何を?」

「私に話があるんでしょ?」

「その前にしよう」

「怒ってる人とするのはいやよ」

「まだ怒ってない」

「まだ?」

ハロルドが近づいてきて、ゆりは、「あ、ちょっと待って」と手で制していた。

「ねえ、神の気を抑える方法を教えて」

「は?」

「神の国でガーベラの気が高まると、人間に戻った時にちょっと持ってきちゃうのよね。そうなると、周りがみんなむらむらしちゃって」

ゆりが言うと、ハロルドは鼻でふっと笑っていた。

「そうか、じゃあ前回戻った後はみんなとやりまくって今は欲求不満じゃないのか?」

「ぐ……そういうこと言うんなら他に行くわよ」

ゆりはむっとして言っていた。

「前は神の気がいっぱいほしいって言ってたじゃないか」

「そうなんだけど、頻繁にガーベラの気をまとってるのも問題なの」

遊んでいるのがばれるから、とはさすがに言いにくい。

「ハロルドだって人間界にお忍びで降りる時は、神の気を抑えてるじゃない。ああいう方法が知りたいの」

「いいじゃないか。男に相手してもらえるならありがたいじゃないか。相手が複数でも、平気だろ?」

「…………」

「それとも海ではいやいやそうなったのか?」

「進んでそうなったわよ」

ゆりは正面からハロルドを見てはっきり言っていた。

「私はハロルドのことも好きだけど、ラクアやラーズのことも好きなの。だからそれについては謝らない」

「……はあ、全くお前って女はあきれるな」

「それからさっきのセリフは恋人にいうセリフじゃないから謝ってちょうだい」

ゆりは正々堂々と言っていた

「私に謝罪を要求するのか?」

ハロルドは目を見開いている。人間にこんなセリフを言われたのは、彼の長い人生でも初めてに違いない。

「だって、私のことを淫乱女呼ばわりしたでしょ」

「そこまで言ってないだろ?」

「恋人なら謝って。違うなら別に謝らなくていいけど」

「そんなにひどいことを言ったつもりはないが」

「私はハロルドと手をつなぐだけの関係でも別にいいけど」

「わかった。わかった。悪かった」

ハロルドはとうとう謝っていた。

「もうその話はいい。恋人らしく愛し合おう。な」

ハロルドは表情をやわらげて言った。

「うん」

ゆりも機嫌を直していた。

ハロルドは自分の服を脱ぎだした。引き締まった筋肉があらわになる。芸術家が石像に掘りたがるその身体には、さすがのゆりもちょっとうっとりである。

「お前も脱げ」

「脱がせて」

「ん?」

ハロルドは女神の腰帯をとり、女神の服を肩からずらして下に落とした。豊満な胸があらわになったが、ハロルドは下に注目していた。

「ん? どうしたんだ? それ」

「かわいいでしょ? ね?」

「人間界から持ってきたのか?」

ショーツはハロルドにとっても珍しかったようだ。

「ううん。ガーベラが作ってもらったって言ってたよ。同じの聖地で売ったらすごく売れるんじゃない?」

ゆりはハロルドの前で回って後ろも見せている。

「ばかな……」

「なんだかご利益がありそうじゃない」

ハロルドは自分のズボンをぬいでいた。男の神の場合はちゃんと下着があるのに、女の神がないのが不思議である。

「ガーベラ、今日はお前が私を愛してくれ、な」

「いいよ。こっちに来て」

ゆりはハロルドの手を引っ張ってベッドの上に上がった。

ゆりはハロルドに抱き着いて、唇を合わせた。

「寝転んで」

ゆりはハロルドを寝転ばせて、再び口づけた。今度は舌をからめて。ハロルドの手は女神の胸を撫でまわしていた。

「口でしてほしい?」

「してくれ」

ゆりは体をずらしてハロルドの下半身を手でなでた。それはすぐに起き上がり、そそりたっている。ゆりは顔を近づけて、舌で嘗め回し、口に入れたのだった。

「……はあ……ううっ……」

気持ちよさのあまり、ハロルドはうめいている。ハロルドの気持ちもかなり盛り上がっていた。

「ガーベラ……ああ……気持ちがいい……うう……もういい。入れさせてくれ」

ハロルドはゆりの体を押し倒して上に乗った。ショーツをはぎとり、足を広げた。

「もう平気か?」

「うん」

ハロルドはゆっくりと体を挿入させた。

「ん……」

「難なく入ったぞ? 本当はすごくしたかったんだろ?」

「ハロルドが好きだからよ」

ハロルドは女神の胸をなでながら、奥までつながると、腰を動かした。ゆりは感じているような表情である。

「ガーベラ、気持ちいいか?」

「気持ちいいよ」

ハロルドが突くほどに女神の体は愛液であふれている。

やがて、深くつながり、ハロルドは果てた。

「はあ……ああ……」

ハロルドは女神の体を抱きしめて、唇を合わせて、愛の抱擁をした。

ピンク色の乳首を撫でまわして口に入れ、すいついた。ゆりは吐息をもらしている。

「次は後ろからやろう」

ハロルドは女神の体を回転させて、長い髪をどけて、後ろから交わった。

「ああ……」

後ろから何度もつくと、今度は体位を変えて膝の上に女神の体を乗せて、下から突き上げた。

ゆりは息も絶え絶えである。

「ああ……ああん……もう……」

「いくぞ……」

ハロルドは激しくつきあげて、そのまま果てた。

ゆりはシーツの上に寝転がった。

「ガーベラ、私に抱かれるの好きか?」

「好きよ」

「一番好きか?」

「え?」

快楽に頬を染めていたゆりは、微妙な顔つきになった。

「一番好きだろ?」

「……みんな同じくらい好き」

「…………」

ハロルドの頬が引きつっている。

「こういう場合、嘘でもはいと言うもんだぞ?」

「だって、神様は嘘ついちゃいけないもん」

(むかつく女だ)

今までのいい気持ちもすっかり冷めている。

「ハロルドったら、そんなこと聞かないで」

ハロルドにすれば、かなりがんばってゆりを抱いたつもりだった。

だが、ゆりは気持ちよさそうではあったが、快楽に身もだえてどうしようもない、ということもなかった。

(大体、この体が反則だろう)

とハロルドは思った。

愛欲の女神の体だから、どうしても男の方が快楽に飲み込まれてしまうのだ。

「よし、わかった。今度あっちに行く」

ハロルドの言葉に、ゆりは「え?」と顔を向けた。

「今度お前のところにいく」

「私のところって?」

「人間界」

「はい?」

「恋人同士だから、あっちのお前も愛してやらないとな」

ハロルドがにやにやしながら言いだして、ゆりはばっと起き上がり、

「だめ」

と言った。

「だめだめだめだめ、絶対だめ! いきなり何を言い出すの?」

ゆりはかなり慌てた様子である。

「恋人同士だろう? あっちのお前を愛さないとなあ」

「いや、いい。愛さなくていい」

「なんでだ。恋人同士だろ?」

ハロルドは先ほどの言葉をすっかり逆手に取っている。

「無理、無理無理、絶対無理だから、いい、来なくていい。気をつかわなくていいから」

「私のこと、愛してるんだろ? なら抱かれたいはずだ」

「無理なの。神様は、神様とだけしなさい」

「絶対抱きに行く」

ハロルドは譲らず、ゆりはかなり困った様子だった。

「あのー私の体には、興味がないって前に言ったでしょ? だから、無理に愛してくれなくていいから」

「最初は興味はなかったが、あれから随分お前と仲良くなって、今は、お前の体を目の前にしても興奮できる」

「はー?」

ゆりは見るからに慌てた様子だったので、ハロルドにはそれがおかしかった。

(普通喜ぶところだと思うんだが、なぜ嫌がっているのかわからん)

ハロルドは本気でそう思っている。

「あの、私には王様が……」

「王にばれなきゃいいだろ? 私はお前の王には深く同情してるし、王に何か言う気はない」

「え?」

ゆりはハロルドの言葉の途中がひっかかっていた。

「とにかく無理なの」

「何が無理だ」

「その……ハロルドのは立派すぎるから、あっちの私は無理」

ゆりはちょっといいにくそうに言っていた。

「は? お前の王のはそんなに貧相だってか?」

「え? そんなことないわよ」

ゆりは真っ赤な顔でつい反論していた。

「ならいいじゃないか。それに絶対平気なはずだ」

「無理なの! 見たように言わないでよ。大体なんでそんなこと言いだすのよ」

「お前が悪い。私が一番だといってりゃそれで終わったんだ。あっちのお前を参らせたい」

ゆりは正座をして、「参りました」と言った。

「ハロルドの愛にはもう参った。一番参った」

「お前な……」

「それにもしハロルドとそうなって、私がハロルドを一番好きになったらどうするの? 神の国で一緒に暮らしてって泣いたらどうするの? 連れてきてくれるの?」

「それは……」

「無理でしょ? だから、このままがいいの」

「…………」

「ね、だからそういう理由で来ちゃだめよ?」

ゆりは諭すように言っていた。

「うーん」

「約束して」

「約束はできない」

「なんでよ」

「話の続きは今度な。しばらく来ないと、会いたくなってあっちに行くかもしれんぞ」

ハロルドはしれっとした顔で言っていた。

「ううう……」

ゆりはいろいろいいたそうな顔をしていたが、今は何を言っても無駄なようである。

ゆりはハロルドに抱かれるよりもその後のやりとりに心底参って人間界に戻ったのだった。

ガーベラ本人が目を開けると、横にはハロルドが寝転んでいた。

「いろいろ問い詰めたんでしょ」

ガーベラが聞いた。

「海ではまるまる変わってただろ。海での話をいろいろ聞いたぞ。やばそうな話もあったが知ってるのか?」

「やばい話?」

「海の妖精をたらしこんで、神殿の離れで抱き合ったそうだぞ。あっちのお前にそのことを言ったら、困ってた」

「それ嘘でしょ」

ガーベラはすぐに言った。

「本当だったらどうする?」

「彼女は初対面の男とすぐ抱き合ったりしないと思うけど?」

「男とするの好きだろ?」

「そんなに好きなら、こっちに来るたびにやってるでしょ。全然そんなことないわよ」

「さっきのは嘘だ。だが宴会の時に踊ってみんな興奮したらしい」

「そうなの」

「お前って女は、自分の男があっちと寝ても平気だとは」

「誰かさんは私よりもあっちを抱く方が好きみたいだしね」

ガーベラはむしろほほえまし気に言っていた。

「さっきはなんであんな嘘をついたの?」

「二人がけんかしたら面白いかと思った」

「あら、本当でも別に喧嘩しないわよ」

ガーベラはあっけらかんと言っていた。

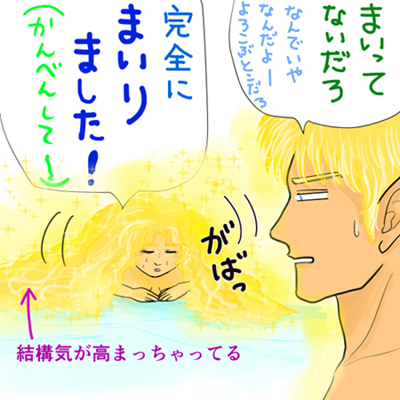

一方、人間界に戻ったゆりは目覚めるなりがばっと起きあがり、

(ぎゃああああ!)

と心の中で絶叫していた。

本当にハロルドが来たらどうしよう。いや、あれだけ脅したら来ないよね? 来たらどうしよう……

ゆりはしばらく強張った表情のままベッドの上にいたのだった。

つづく

10部に戻る

目次