第46話

8の月、気温がぐんとあがるころ、ハザークの侍女が卵を生んだ。二個生んだようである。

ゆりは卵の姿は見ていないが、子供達とともにドキドキして過ごしている。

ハザークもゆりといちゃいちゃする気分ではなく、落ち着かない日々だった。

かつてハザークと恋をして、ハザークの侍女達を生んだ白い大蛇は、卵を生んだ後命を落としてしまったのである。

ハザークはそのことを思い出していたのだが、今のところ侍女は元気なようだ。寝室にこもりきりではあるが。

「ハザーク様も侍女さんにまだ会ってないんですか?」

ハザークの部屋にきたゆりは驚いていた。ゆりはへびっちにつれてこられてからは侍女に会っていないが、ハザークもそうだとは。

「ああ、よっぽどのことがないと下にはいかないのだ」

「今よっぽどのことじゃないんですか?」

ゆりは思わず言っていた。

「まあそうなんだが、蛇も、人間と同じで男に会いたくない時期ってのがあるらしい。他の侍女が行かなくてもいいというし……」

「へびっちはどうなんですか?」

「さあ、たまに顔を見てるのかもな? 卵を生んだ後もとても元気らしいぞ」

「そうですか。ナーバスな時期ってのは想像できますが……まあ他に侍女さんもいるし、大丈夫でしょう」

「大丈夫だ」

ハザークは、自分に言い聞かせるように言った。

(侍女さん、お疲れ様!)

ゆりは塔の階段を下りるとき、扉の外から声援を送った。

街の新聞に連載中のカーラの妊娠生活だが、今日は、「カーラさんは暑さにもバテた様子もなく、元気に過ごしてます」と書かれていた。

「この連載、子供が生まれるまで続くのかなあ」

新聞を読みながら声を発していたのは子供のセルジュである。もう一歳半にもなるので、多少しゃべっても怪しまれなくなった。

「男の子と女の子、どちらがいいですか?」

横でエルバートが聞いた。

「だんぜん、女の子! おにいちゃん、とかいわれたい!」

セルジュは目を輝かせている。

「ははは」

「妹ってあこがれる」

「気持ちはわかります。シャナーンも年が離れた妹はかなりかわいいみたいですよ。私は兄にあこがれてました」

「僕がおにーちゃんになってあげよっか?」

「ふふふ、気持ち的にはすでにそうかもしれないですが……」

エルバートは苦笑していた。

「ところで頼まれたもの持ってきましたけど、本当にここで読む気ですか?」

エルバートが鞄から出したのは、古代叙事詩の教本である。今、子供達に配られている本だった。

「ありがとう。だって、暇なんだもーん。まだ学校も行けないし、まあ学校に行ってもしょうがない気もするし」

セルジュはもらった本をぺらぺらめくっている。

「教わらなくてもたいていのことはご存じですもんね」

「古代叙事詩はまだ勉強しきれてないからね。ちょうどいいんだ」

古代叙事詩が完全に復活したのはハインリヒが来てからである。それ以前は不完全なままだった。

一族にとってはこんなにも大事な古代叙事詩が、なぜ失われてしまったのか。それも謎ではあるが。

「セルジュさんは、どうして古代叙事詩が失われたんだと思います?」

エルバートはセルジュに聞いてみた。

「さあねえ、天災が多くて混沌とした時代があったようだし、人って生きるのに精一杯だと、そういうことがおろそかになってしまうのかもね。他の国でも似たようなことは

あったんじゃないのかな。悪い時期を乗り越えて今があるのだとしたら、まあよかったのかもしれないよ」

セルジュは子供らしからぬ顔つきで答えていた。

「よかった?」

「今は持ち直してよかったってこと。古代叙事詩に目が向くようになったのは、余裕がうまれたからじゃないかな?」

「なるほど……」

エルバートはセルジュの見解に素直に納得していた。

(私達は今が一番悲惨な時代だと思っているけど、天変地異で大変な時代もあったようだし、その時代のほうが人々は大変だったのかもしれない。戦も大変だが、

天災が続くのも大変だものなあ……今の方が余裕があるなんて思いもしなかったな……やっぱりセルジュさんはすごいな)

エルバートはセルジュがただ女好きな男ではないと思い直し、感心していたのだった。

さてその夜は、各地でいろいろな邂逅が起っていた。

蒸し暑くごろごろしていたシスの元には大人になったドルイドがやってきた。

「わあ、久しぶりだね!」

「こんばんは。今日は蒸し暑いですね」

ドルイドは穏やかな笑みを向けていた。シスは同じく起きていたラギを呼び、さっそく近況報告を古代語ですることになった。

そして、フリットの元には、誰かがもぞもぞと布団の中に入ってきていた。

フリットは相手の顔を見て「わっ」と驚いている。

「王妃じゃないですか」

横にやってきたのはゆりだったのだ。

「会いたかった。フリット」

黒目のゆりはフリットに抱きついて頬にちゅっとキスしていたが、どうにもおかしかった。黒目のゆりは、瞬間移動はできないはずだ。

「…………」

まさか、とフリットは思ったが、口には出せなかった。

「今日は暑いわね。フリットの手もこんなに汗ばんじゃって」

黒目のゆりらしき女はフリットの手をなでなでしていたが、汗ばんでるのは暑さのせいではない。

「あの、ミ、ミ、ミカエルをよんでもいいですか?」

フリットは裏返った声で聞いていた。

「いいわよ。でもイシュタールは呼ばないでね」

「どうしてですか?」

「イシュタールはすぐ逃げるんだもの」

「……やはりその……」

フリットが何かに予感していると、ミカエルが現れた。

「あ、あー王妃! なぜここにいるんですか? ずるいですよー」

ミカエルはゆりを見るとすぐに近づいてきた。ラフな格好をしている。寝る所だったのだろう。

「ミカエルも会いたかった!」

ゆりらしき女はミカエルの手を握っている。

「王妃 いちゃいちゃしたくて来たんですか?」

「うん」

ゆりらしき女はうなずいていたが、フリットがすぐに、「いやいや、何言ってるんだ、そうだ、王妃、今日はいろいろ語り明かしましょう!」

などと言っていた。

「なんでだ?」

とミカエル。

「いいじゃないか。(鈍すぎ!)」

ミカエルは全く気づいていない様子である。

「何を語り明かすんだ?」

「まあいろいろ……」

ミカエルはゆりらしき女と一緒にベッドに乗った。ゆりらしき女はミカエルに抱きついている。

フリットは、「そうだ、王妃、歌でも歌ってください」と言った。歌を歌えばさすがのミカエルも気づくだろうと思ったのだ。

「いいわよー♪ 愛しいあなた〜♪」

ゆりらしき女は恋人に贈る甘い歌を歌い出した。その歌はかなりぐっとくる歌だったが、ミカエルはふいに数年前のことを思い出した。

以前、ゆりが夜にやってきて歌を歌っていったのである。しかもその歌はとても上手だった。ラクシュミからは幽霊だなんだと言われたが。

それを思い出したミカエルは、「前に、私のところで歌いませんでした?」と歌が終わった後に聞いてみた。

「歌ったわよ」

「そうですよね。王ったら……」

ミカエルは何かがおかしいと首をかしげている。

―これ、ガーベラだぞ?

フリットは仕方なく思念を送っていた。

―え? ガーベラ? 嘘!

―どう考えてもガーベラ

ミカエルはまじまじとゆりらしき女を眺めている。

「どうしたの?」

「王妃、私のこと好きです?」

「うん」

「じゃあ何をしても怒らないです?」

「うん」

ゆりらしき女は大きくうなずいていたが、ミカエルは、さすがに何もできなかった。

―だめだ、横にいるだけで汗が出てくる。なんでお前のところに最初にきたんだ。ずるい

ミカエルはフリットをにらんでいる。

―しるかい

―そうだ。明日王に自慢しよう。また悔しがるかも

―…………

「王妃、そろそろ寝ましょう。寝不足は、美容に悪いですよ」

フリットは笑みを浮かべて言った。

「ねちゃうの? もっと何か話して。おもしろい話」

「ミカエル、何か話せ」

「ええ!……何がおもしろいかな……」

ミカエルはとっさに何も浮かばなかった。

「そーだ。私とあなたたちとのなれそめを話してよ」

「はあ……私と、ガ、いや、王妃の……初めて王妃に出会ったのは……」

ミカエルはガーベラにゆりと出会った頃の話を聞かせることになったのだった。

ゆりの身体にはガーベラがやってきていたが、ゆりは神の国でガーベラになっている。

ゆりがガーベラの神殿にいるとディアメラがやってきて、いきなり「ずるいわ!」と詰め寄られた。ゆりにとっては何のことやらさっぱりである。

「最近なんでバリアスは雲の上で寝てるのよ。嫌がらせはやめてよ」

「嫌がらせ?」

「せっかく私がバリアスの子守をしようとしてるのに、邪魔しないでちょうだい」

「子守? なんで?」

「私はこの世界の男に絶望しているのよ。だから、バリアスを私好みの硬派な男に育てるの。そしたら結婚する気になるはず」

ディアメラは目を輝かせている。ゆりは、「それってジョーク?」とガーベラと同じ反応をしていた。

「ジョークじゃないわよ」

「バリアスを育てるって、ずいぶん気が長い話ねえ」

「いいでしょ。とにかくハロルドにいってちょうだい!」

ディアメラはぷんぷんしたまま出て行った。

ディアメラとバリアスが結婚? 私が生きてる間は無理っぽいわね

ゆりは頭の中で想像してみたが、全く想像できない。

ジェイクとディアメラなら……無理だ。ジェイクがかわいそう

ハロルドの性格ならディアメラと合いそうだが、ジェイクは優しい性格なので合いそうにないとゆりは思った。

ゆりはハロルドの元に飛んだ。ついた場所はジェラルド工房の外である。

ハロルドはジェラルド工房の中にいてジェラルドと話をしていた。ゆりは二人に近づいて行き、机においてある大きな鉄の塊のような物を見た。

何かの置物にしては変である。

「これなあに?」

ゆりはハロルドの横から顔をだして聞いた。

「私の鎧だったものだ」

とハロルド。

「鎧?」

よく見ると鉄ではなく銀の塊であるが、あちこちひん曲がっていて鎧にはみえなかった。

「バリアスがひん曲げた」

「ええー! すごいね」

「感心してる場合じゃない。あいつの怪力にはほんとに困ってるんだ」

「すごーい」

一番分厚い胴回りがひん曲がっている。すごい力である。

「大事なものはどこかに隔離しないとだめですな。それこそ頑丈な扉でもつけて」

ジェラルドがゆりをチラリと見て言った。

「そうよそうよ。だから扉がいるって言ってるじゃない」

ゆりはつい言っている。

「まさかこんなことをするとは思わなかった」

ハロルドは大きなため息をついている。

「神の国にあんな小さな子供はあまりいないですからなあ……」

「子供はいたずらするものだからねえ。悪気はないんだから許してあげて。ねえ、話は変わるけど、ディアメラがバリアスと結婚したいとか言ってたわよ。バリアス、いつ大きくなるかしら?」

ゆりが聞いた。

「さあ知らん。それにディアメラをバリアスの嫁になんて絶対いやだ。それくらいなら、アリアスの娘と強引にくっつける」

「これこれ、まあバリアスが将来ディアメラを好きになったらいいんじゃないの?」

「好きになるもんか。ところでこれいつ直る?」

「はあ……そーですねえ。ちょっとすぐには……」

ジェラルドは銀のひん曲がった鎧を見てさすがにすぐにとは言わなかった。

「これを直すよりも最初から作り直した方が簡単かもしれないですねえ」

「やっぱりそうか」

ハロルドはその後、神殿の奥の部屋に扉をつける相談をしていた。大事なものは全部そこにしまっとくことにするようだ。

「ついでにキュリアの私室にもつけようよ。将来男が勝手に入ってこないように」

ゆりがそういうと、ハロルドは「そうだな。キュリアの部屋につけよう」とその気になっていた。

「かわいい扉をつけてあげてね」

ゆりはジェラルドに言った。

「はい」

神の国にもぞくぞくと扉が! ハロルドの部屋はともかく、キュリアの部屋はいるわよね。そのうち扉がはやったりして

バリアス、扉を壊さなきゃいいけど……

ゆりは鎧だった塊を見て思ったのだった。

ゆりがのんきに神の国にいた頃、ヴィラは夢の中でディランに出会っていた。

「ああ、ヴィラ殿、会いたかったですよ!」

「久しぶりですね!」

ディランは恋人に久しぶりに出会えたかのような喜びようだった。

「へびっちのことがあって以来ですね」

「聞きたいことがたくさんあったんですよ。えーと、まずは……城に巨大イカが現れたというのは本当なんですか?」

「イカ?」

ディランはなんと、巨大イカのことを最初に聞いていたのでヴィラは驚いている。

「最初に聞くのがそれですか?」

ヴィラは笑っていた。

「フークスがアナスターシャ様からその話を聞いて、我々はイカというものを見たことがないので図鑑を見ても想像できなくて」

この出会いもすぐには終わらないだろうと、ディランは当たり障りのない所から聞いていた。

「ははは、そりゃそうですよね。私だって見たのは初めてでしたし」

二人が出会ったのは野原のような場所だった。机も椅子もなく、ディランとヴィラの蛇は、まっすぐ伸びたまま寄り添っている。

二人は草の上に腰を下ろした。遠くの景色などはみえない。あるのはこの場所だけのようだ。

「ゆり様がハロルド様にいただいたというのは本当なんですか? なぜそんなことになったんですか?」

「王妃はひょんなことからハロルド様に気に入られてしまって、それでこのたびイカを……なんでイカか我々は不思議ですが、王妃が食べたいとでも言ったんでしょう。

白くてでろーんとした本当に大きなイカでしたよ。あ、そうだ。王妃にディラン殿に会ったら聞いてほしいと言われてたことがあったんですよ。

へびっちがそちらで女王様の他に恋人を作らなかったですか? 青い髪の女性なんですが」

「ああ、巫女のことですか? 確かにこちらにいる間、へびっちは巫女といい関係になったようですよ」

「巫女、女王様と巫女を恋人にしちゃったんですか……」

「へびっちはなかなかすごいですよ」

ディランは苦笑している。

「今の巫女はどんな女性ですか?」

「さっぱりした気性の女性ですよ。彼女はへびっちが来たおかげで儀式も成功したと喜んでますよ。これで巫女の地位も安泰ですしね。彼女は今妊娠中でして、もしかしたらへびっちとの子蛇が

赤ん坊にいるのかもしれないんですよ。ハザーク様がなぜかレイアスの子供だというもので。レイアスは彼女と関係してないので、もしかしたら子蛇がついているのかなと」

「そうなんですか? すごいな……実は未来でもへびっちに蛇の恋人がいまして、今彼女は卵を生んだところなんですよ」

「それはそれは……蛇が生まれたら見たいものですが……へびっちはまた過去に来てくれるんですかねえ」

「気まぐれですからね」

「ところで、ドルイドのことなんですが、あれから何か情報がありました? フークスがアナスターシャ様に何やら聞いたようなんですが」

ディランは真面目な顔で聞いた。ヴィラはどうしたものかと頭をかいている。

「実は、あれからびっくり情報があるんですが、言ってもいいのかなあ……」

「なんですか?」

「ドルイド殿が転生したのは、私の時代だったんですよ。結構近くに転生してたみたいで……」

「えー! どういうことですか?」

ディランは身を乗り出している。

「ハインリヒ殿の子供として転生したんです」

ヴィラが言うと、ディランはぽかんと口を開けていた。

「どういうことですか?」

「私も、あっちではまだ大きなドルイド殿と出会ってはいないんですが……ドルイド殿はハインリヒ殿の子供に転生して、片方蛇の目だったんで偶然ドルイドと名付けられたんです。

さらに偶然ガーベラに出会ったらしく、その衝撃で前世のことを思い出して、時々大人になるようになってしまったようで……」

ディランはしばらく口を開けたままだった。

「毎回信じられない話ばかりですいませんねえ」

ヴィラはつい謝っている。

「本当に、未来では次から次へと信じられないことばかり起きてますね。まさかドルイドが……」

「王妃もこのことは最近知ったんですよ。ドルイド殿はシス様にだけ会っていたようで、ドルイド殿の心もなかなか複雑なんでしょうね」

「はあ……もし、ハインリヒが未来に行かなかったらドルイドはどうなっていたんでしょうねえ。違う所に転生していたんでしょうか」

「そうですね。ガーベラに出会わなければ、大人になることもなかったですし……」

「あなたと私がこうして出会っているのも、不思議な運命の一部ですよ。あなたと私には運命樹の弦がつながっているのかもしれませんね」

「運命樹の弦ですか。ハインリヒ殿とドルイド殿も? 王妃はみんなとつながってるのかな?」

ヴィラは笑いながら言っていた。この世界では「運命の赤い糸」などとはいわず、「運命樹の弦」がつながっているというような言い方をする。

運命の樹とは神の国にあるでかい樹のことらしい。

「またドルイドに会いたいですね。ハインリヒの子供に転生した感想を聞きたいですよ」

ディランはその返答を予測しながら笑っている。

「ドルイド殿はディラン殿に会いにくいでしょうねえ」

ヴィラもドルイドの気持ちを予想していた。

「あ、そうだ、忘れる所だった。陛下が、レーヌ様から巻き貝を借りてしまっているんですよ」

「巻き貝?」

「男性の歌が入った巻き貝ですよ。聞くと眠くなってしまう」

「えー女王様が持ってるんですか?」

今度はヴィラが驚く番だった。

「夢でレーヌ様と出会って、それで巻き貝を借りてしまったようで」

「まさか巻き貝が過去にいっちゃってるとは思わなかったですよ」

「あれはどなたの歌なんですか?」

「神様の歌みたいですよ。匿名でいただいたので、相手ははっきりしないそうです」

「そうなんですか」

「突然巻き貝が消えたんでみんな探してましたよ。まさか過去だとは……」

「ゆり様に謝っておいてください。アナスターシャ様を呼び寄せる時には、巻き貝を返しますので」

「はい、わかりました」

いろいろな謎は解け、二人ともすっきりした気分で別れたのだった。

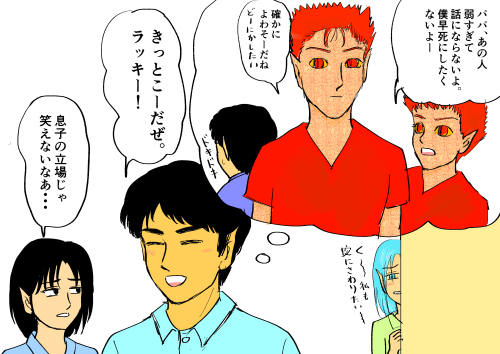

そしてもう一組、夢で出会っていたのはジェナサイトとルークである。二人はまた小さな酒場みたいな場所で出会っていた。以前と酒場の雰囲気は似ているが、

内装などは変わっている。テーブルは3つほどあって、二人はその一つにいたのだが、別のテーブルの方をちらちらと見ていた。そこには赤い逆立った短髪の男が座っている。

背が高く、肌には薄く赤い蛇の模様、背格好はルークに似ている。その横には子供がいる。その子供に出会ったのは初めてではない。ジェナサイトの子蛇が人になっているのである。

大人の方はルークの蛇らしい。

ルークは初めて自分の蛇が人化した姿を見て驚いている。驚くやら感動するやらである。

「いい男ですねえ」

ジェナサイトはこっそりルークに言った。こちらはひそひそ話になっている。

「びっくりですよ。まさか、自分の蛇のああいう姿を見ることになるなんて……」

ルークの蛇の男はこちらに背中を向けている。二人ともじっくり蛇たちの顔がみたいところだが、側によってじろじろ顔をみることはためらわれた。

子供ならば「おいでー」と呼ぶところだが、相手は大人である。躊躇してしまう。しかも、なんだか近寄りがたい雰囲気なのだ。

ルークもジェナサイトも、ちらちらと二人を見る程度である。

「何を話してるんでしょうねえ」

子蛇の方は何か言ってるようであるが、こちらには聞こえない。

「さあ……きっと喜んでいるんでしょうね。ミルキダス殿は今日は来ないのかな?」

「夜勤だったのかな? 残念ですねえ」

ミルキダスはこの夜、夢にはやってこなかった。

ふいに、ルークの蛇である男が立ち上がり、ルークはどきりとした。男はこちらに近づいてきたので、ルークはじっくり男の顔を見ることができた。

身体は人だが、顔つきはやはりちょっと人とは異なっている。その瞳は人間よりは大きい、蛇の瞳であるし、表情もない。

男はジェナサイトの後ろに立ち、明らかにジェナサイトの方を気にしているようだったので、二人は(どうしたんだろう?)という顔つきだった。

男は手で何か仕草をしている。

「え? え? 何?」

「どうしたんだ?」

ルークが聞いた。子供の方がジェナサイトの腕をとり、立たせようとしている。ジェナサイトは素直に立ち上がって男に向き合ったが、一体何が起るのか、どきどきしてルークを見ている。

ルークの方も男が何を考えているのかさっぱりわからない様子だった。

男はジェナサイトのお腹のあたりに左手をあてた。そして何やらジェナサイトを見てしゃべっていたのだが、二人にはさっぱり分らない言葉だった。

ジェナサイトは胸のあたりが熱くなるのを感じた。男から目が離せない。

「あつ……い……」

「ジェナサイト殿!」

やがてジェナサイトはルークの声を聞きながら意識を失ってしまった。

『魂の奥にいる我が同胞よ 目覚めよ 目覚めよ……メザメヨ……』

ジェナサイトは目を覚ました。男の声を聞いたような気がするがよくわからない。体中汗でびっしょり、服も汗でぬれている。

「なんか疲れたなあ……ルーク様に出会ったような……夢、じゃないよな?」

肌に服がまとわりついていたので、ジェナサイトは服を脱ぎだした。上半身裸になったジェナサイトは自分のお腹を見て、「ん?」と目をこらした。

お腹に見たこともないものがみえたのである。

「ん? んんんん?」

そこには胴体がうねったまだらの蛇がいた。

「わっ!」

ジェナサイトは思わずベッドではねて両手を後ろについていた。ジェナサイトの身体に元々完全な蛇はいない。完全な蛇は真っ赤な子蛇だけである。

「え? えええええ? 子蛇? えええええ?」

ジェナサイトは身体のあちこちを探したが、子蛇はジェナサイトの左足にひっついている。

「じゃあこりゃなんだ?」

ジェナサイトはお腹を触ったりもしたが、どう見ても蛇である。蛇の瞳は黒く、胴体は黒とオレンジのまだら模様だった。

子蛇よりも薄い色だったが、それでも一匹の蛇に違いない。

「俺の、蛇? 俺の蛇? 蛇が出た? 出たー! すげーまだら、まだらの蛇がいる!」

ジェナサイトはベッドの上で立ち上がり、思わずガッツポーズをしている。

「夢じゃないよな? 夢じゃない。夢じゃない!」

興奮していたジェナサイトは、服を着替えるとそのままユリウスの屋敷に飛んでいた。

「ユリウス! フランツ! これを見てくれー!」

ジェナサイトは食堂で食事中の二人の元に現れた。

「おはようフランツ!」

ジェナサイトは食堂に来るなりフランツを抱きしめている。

「汗臭いよ。ジェナ」

フランツははっきり言ってジェナサイトから離れている。一方ユリウスは、ジェナサイトを見てぎょぎょっとイスから立ち上がり、後ずさっていた。

「ど、どうしたんだ? なんか気が変だぞ!」

「そうか? 気も強くなったか? 見てくれ、ほら」

ジェナサイトはシャツをめくって二人にお腹を見せた。

「え? えー! 蛇がいるじゃない。どうしたの?」

フランツは目を丸くしてジェナサイトのお腹を見ている。

「さっき突然出たんだ! すごいだろう!」

「えーそんなことがあるの?」

ユリウスは蛇が見たかったのか、遠くからジェナサイトのお腹を見ている。

「本当だ。蛇がいる。なんで突然出てきたんだ? 大人になって肌の蛇が変わるなんて初めて聞いたぞ」

「そうだよな。なんか夢でルーク様に出会ってさ、ルーク様の蛇が何かしてくれたのかもしれない。もしかして子蛇が頼んだのかな。この男弱いからなんとかしてよ、とか?」

ジェナサイトは笑いながら言っていた。

「えー……」

フランツはジェナサイトの蛇を指で触っている。描いているのかとでも思ったのか、指でこすったが、蛇は消えなかった。

「前は灰色っぽい鱗があった程度だったのに……本当はこんな蛇だったんだ? とりあえず汗臭いから身体を洗ってきた方がいいよ」

「そうだな。いったん帰る」

ジェナサイトは消えた。

フランツは遠くにいたユリウスを見た。ユリウスはまだ唖然とした表情である。

「どうしたの? うれしくないの?」

「まさか、あいつの気があんなに強くなってしまうとは……近寄りたくなくなってしまった……」

ユリウスはショックを受けていた。まだ昔のトラウマが抜けてないようだ。

「普通は喜ぶところでしょ。ユリウスージェナは来年からモテるかもよ。女達を牽制しとかないと」

「え? け、牽制?」

「ジェナは顔はともかく、気は強くなってるし、肌に二匹も蛇がいるんだよ。そりゃもてるよ」

フランツはなにげにジェナサイトがぐさっとくることを言っている。

「そ、そうか……しかしいいなあ。あんなに長い蛇がいるなんて。うらやましい。ショックだがうらやましい!」

「子蛇、僕にくれないかなあ」

フランツはヴィラの息子ヴィンセントのようなことを言っていた。

「しかしこんなことがあるなんて……」

その後のユリウスはずっとぼんやりしてしまい、その日なんの仕事をしたのかも記憶にないほどだった。

一方ジェナサイトは二人以外に蛇を見せびらかせたりはしなかったが、ジェナサイトの気がかなり変わったせいか、みんなに「どうしたんだ?」と聞かれ、

ついには城にまで呼ばれて、ラクシュミもびっくり仰天することになったのだった。この場には医師のフレイもやってきている。

「その年で完全な蛇が出てくるなんて初めて見た……」

「わしも初めてみましたよ……」

ジェナサイトはシャツをめくっていたのでフレイにも蛇がみえていた。

「夢で過去の時代のルーク様に出会ったんですよ。どうもそのおかげのようで」

「はー……」

フレイはジェナサイトの蛇をまじまじと眺めて、「立派な蛇ですな。気も強くなっておるし、不思議ですなあ……」と首をかしげていた。

「そうだな。大人になってこんなに気が変わることはあまりないものな。あ、そういえばミルキダスがこの前変わってたが、ミルキダスはここまで変わってないしな」

とラクシュミ。

「ミルキダス様に昨晩の話をしたいんですが、今日はどちらにいますか?」

ジェナサイトが聞いた。

「さあ、そういえば昨日から会ってないな……答えないな。……ミルキダスは病欠だそうだ。知ってたか?」

ラクシュミはフレイに聞いた。

「え? いえ、知りませんでした。どうしたんでしょうな」

「本人からは思念が返ってこない。ミカエルに聞いたらミルキダスは具合が悪いとかで昨日から休んでるそうだ」

「そうですか。気になりますな。ちょっと診てきます」

フレイは去って行った。

「具合が悪くて昨晩来られなかったのかな……」

ジェナサイトがつぶやいた。

フレイはミルキダスの屋敷に行ってみたが、呼び鈴を鳴らしてもだれも出てこなかった。屋敷の中にミルキダスはいるようなのだが、思念を送ってもミルキダスは思念を閉ざして

答えない。

フレイはとりあえず、ミルキダスの彼女達キャシーとジェシカに聞いてみることにした。

「ミルキダス様は、昨晩食事にはいらっしゃいませんでした。ゼッドが食事を届けに行ったんですよ。そうしたら、具合がちょっと悪くて行かないだけだから心配しなくていいって

おっしゃっていたようですよ。私達も心配しているんですが……来なくていいとおっしゃるので……」

二人ともミルキダスのことを心配しているようである。

「そうか。何かあったら教えておくれ」

フレイは今はまだ、強引にミルキダスに会いに行くことはしなかったのだった。

つづく

10部に戻る

目次