第43話

神の国である。

白い大きな雲の上に建つ白い荘厳な神殿の中では、この世界で最も尊い神、アシュランが物憂げな様子で鎮座していた。

裏で控えているグレンは、こういうときはアシュランに話しかけたりはしない。最高神の思考を妨げることも罪だと思っている。

「じいじー」

と声が聞こえてきた。どうやらハロルドの息子バリアスがやってきたようである。

「じいじ、だっこして」

「ええーこら、重いだろ!」

アシュランが文句を言っていたので、グレンはちょっとだけカーテンをめくって中をのぞいてみた。グレンの位置からだとアシュランの椅子左後方からの視点であるが、

アシュランの膝の上にバリアスが乗っかり、その上に獣の姿も見えた。バリアスは、最近生れたハンターごとアシュランの膝の上に乗っているようである。

(子供は最強だな)

グレンは裏で笑っていた。

「あぎゃー」

という声が聞こえてきた。ハンターの鳴き声にしてはおかしいと思ったら、どうやらランスロットもいるようである。

バリアスはハンターとランスロットを連れてきているようだ。

「重い、降りろ」

バリアスはアシュランの膝から降りていた。両脇にハンターとランスロットを抱えている。バリアスは小さい子供だが、力はかなりすごい。

「じいじは一番強い神なんでしょ?」

「そういう強い神じゃないんだ」

「そうなの? じゃあハンターとランスだけ抱っこして」

バリアスはハンターとランスロットをアシュランの膝に乗せていた。

「ランスロットはともかく、なんで獣までだっこせにゃならんのだ」

「じいじがだっこしたら、大きくなるかなって思って」

「大きくしたいのか?」

「うん」

ランスロットはアシュランの膝の上でじたばたし、アシュランが手を放すとぴょんと膝から降りてしまった。獣のハンターも膝から降りている。ランスロットは床の上をはいはいしていた。

(ランスロット様はちょっと成長してるな)

グレンは床をはいはいしているランスロットを見ながら思っている。ランスロットが産まれた時は、あのように動くことはなかったはずだ。まだ背中の翼を使うまではいってない。

「確かに私には男を成長させる力があるが、あまり気が進まない。本人が希望しているならともかくな。バリアスは大きくなりたいのか?」

「大きくなったら強くなる?」

「強くなるかもしれんが心が追いついてないんじゃしょうがない。それに今のお前は、まだ本調子じゃない」

「そうなの。僕まだ疲れてんの」

「小さい姿にも意味があるのかもしれんしな」

ハンターはぴょんぴょん飛び跳ねていた。

そこにハロルドがやってきた。

「あ、バリアス、ハンターをここに連れてくるなって言っただろう」

ハロルドはあわてた様子である。

「どこかに追いやられたらどうするんだ?」

「どこにおいやるの?」

バリアスが聞いた。

「森の外れ」

アシュランが答えた。

「ほら、連れていけ」

「大丈夫だよ。じいじはハンターが好きだよ」

「連れてけって」

ハロルドが促して、バリアスはハンターを小脇にかかえ、ランスロットもひょいと抱えて去って行った。

グレンはカーテンを閉めた。

「全く子供は恐れを知らないな」

「バリアスはバリアスなりにいろいろ考えてるんだろう。ちょっと気晴らしにでかけてくる。ヒルデリアは今聖地に行ってるから、ちょっとの間よろしく」

「あ、おい!」

どうやらアシュランは消えてしまったようである。

(じゃあ私はどうしようかな……)

とグレンが思っていたらカーテンがばっと開かれて、グレンはびくっとしていた。

「なあグレン、ハンターが生まれてから、あっちのガーベラと会ったか?」

「え? ハンターが生まれてから? いえ、会ってないですね」

「本当か? お前、最近人間界に行ってたりはするのか?」

「いいえ」

「ならいいけどな」

ハロルドはちょっと不信げにグレンをじろじろ見ている。

「ハロルド様は人間界に夜、行ってたりするんですか?」

グレンが聞いてみると、「さあな」とハロルドははぐらかした。

「大陸の中央部が夜の間、人間界に降りてたりするんですか?」

グレンはもっと具体的に聞いていたので、ハロルドは少々むっとしていた。

「ん? まさか、お前誘われたのか? そうなのか? どうなんだ?」

ハロルドはずいっとグレンに迫って聞いていた。グレンよりはハロルドの方が背が高いので、迫られると圧迫感がある。

「誘われてないですよ」

グレンはちょっとのけぞっている。

「あやしい。じゃあ、逆に誘われたらどうする?」

「え」

「どうすんだよ」

ハロルドに不機嫌そうに聞かれた。

「どうするもこうするも、私が好きなのはガーベラ様なので、どうもしないです。私達の関係はここでの関係ですから」

グレンははっきり答えたので、ハロルドはちょっと引いていた。

「そうなのか? まあいいが……」

「アシュラン様もいらっしゃらないので、私、地上に降りますね」

「ああ」

グレンはハロルドと別れた。

『グレン、人間の私を抱いてほしいの』

あっちのガーベラ様にそんなことを言われたら……

そりゃ行くに決まってる。むしろ言われたい

だがハロルド様には言わないでおこう

グレンは心の中で思っていた。グレンはガーベラのあの美しい顔や黄金に輝く巻き毛が好きだが、ガーベラの外見は好きになるきっかけでしかないと今では思っている。

(純真すぎるあっちのガーベラ様も好きだし、外見が違っていようがかまわない)

という気になっている。だがハロルドと争う気はないので、こっそりそう思っていた。

(そういえば、バリアス様はどうやって地上に降りたんだろう?)

グレンは神殿から出て、雲の際近くにいた妖精に、「バリアス様を見なかった? さっきいらしてたんだが」と聞いてみた。

「バリアス様はパティウス様と一緒でしたよ。パティウス様が獣とランスロット様を抱っこして、バリアス様はこっから飛び降りてました」

妖精は地上を指差していた。

「飛び降りた? えー」

地上から雲は結構な距離である。

「相変わらずむちゃくちゃだなあ。バリアス様とパティウス様なんて、心配なコンビだな」

グレンは二人の顔を思い浮かべて、ちょっと不安に思っていた。

神の国、火の神殿の外ではクーリーフンがルティアナに会っている。

「あの薬がもう一度欲しいの。お願いー」

ルティアナはクーリーフンにそういうお願いをしていた。

「あれ? 結局あれ、いい効果があったんだっけ?」

クーリーフンが聞いた。サラディンが人間界にいってしまった話は、ラーズから聞いていた。クーリーフンも、その場面を想像して笑ってしまったほどである。

「二人は仲よさそうに歌ってたよ。あの歌がもう一度聴きたくて。だってすごく面白かったんだもん」

ルティアナの目的も、ちょっとずれているようだ。

「うーん、あれは僕が適当に仕上げた薬だからなあ。まあ、また今度ね。サラディンの歌かあ、僕聞いたことないや」

「普段は歌ってくれないんだよ。じゃあまたお願いね。ガーベラのガーは、ガラガラ虫草のガー〜♪」

と歌いながらルティアナは神殿の中に入って行った。

「ガラガラ虫草? ああ、虫みたいな実がついた草のことか」

クーリーフンはガラガラ虫草を想像しながら空を飛んでいった。

人間界である。ゆりの部屋にヴィラがやってきた。

「王妃、時間が空いたんで何かして遊びましょう」

「いいよー何する? バラク?」

「カードを持ってきました。カードで遊びましょう」

「カード? 珍しいね。いいよ」

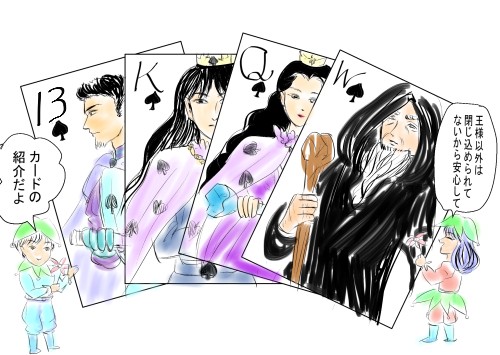

二人は向かい会って座り、ヴィラはケースからカードを出していた。

「えー何このカード、絵柄がかわいい」

「かわいいでしょう。このカード後であげますよ」

「ありがとう」

カードには一枚一枚かわいい子供の絵が簡単にちょこっと描いてあった。数字により絵柄が違い、どの子供も花を一輪手に持っている。カードの番号は1から13さらに王様、王妃、魔法使いのカードがある。

13のカードには騎士っぽい人物が描かれていた。

面白いのは、ハート、スペード、クローバー、ダイヤの4種類に分かれてるのは、元の世界のトランプと一緒だということである。

「王様のカード見せて、かっこいい」

王様は4枚あるが、顔立ちはそれぞれ違う。どの王様も素敵だ。

「あ、この王様、うちの王様に似てる」

スペードの王様は黒髪だったが、髪が長くてうねっていて、ハンサムだった。

「そうですね。王妃は何のカードゲーム知ってます?」

「七並べをしよう」

「しちならべ?」

ゆりは「七並べ」のルールをヴィラに教えて、二人でやることにした。初めてなのにヴィラは止め技を使い、ゆりが負けている。

「えー初めての人に負けた! もう一回!」

「いいですよ」

ヴィラはカードを集めて配った。

「ねえ、王妃、最近神様とはどうなんですか? だれと一番仲が良いんですか?」

ヴィラはカードを配りながら聞いた。

「え」

「ハロルド様とラーズ様だったら、どちらの方が好きなんですか?」

「どっちも好きだよ。どっちが上とかないよ」

「本当ですかあ?」

「うん、どっちもステキだしね」

二人は再び「七並べ」をしたが、またヴィラが勝った。

「また負けちゃった。じゃあ今度はババ抜き」

「ばばぬき?」

ゆりはババ抜きのルールを説明し、ババ用に王様のカードを一枚混ぜた。

二人でババ抜きをしたが、またゆりが負けていた。

「王妃は素直だから顔を見たらすぐわかりますよ」

「えーなんか悔しい」

「では王妃、私はそろそろ行きますね」

「うんじゃあねー遊んでくれてありがとう」

ヴィラは去って行き、ゆりはカードを机の上に並べてカードのイラストを見て楽しんでいた。

「やっぱりスペードの王様がステキ」

カードの裏側には全部太陽のようなマークがついていた。

カードを眺めていたら侍女がやってきて紅茶を入れてくれた。

「素敵なカードですねえ」

侍女もカードの絵柄を眺めている。

「かわいいよね。このちょこっと描かれた子供達もかわいいし」

紅茶を飲んでいたらまたヴィラがやってきた。

「こんにちは王妃、おや、かわいいカードですね」

ヴィラは机の上のカードを眺めている。

「ついさっきヴィラがくれたんじゃない」

「私が? 知りませんよ」

ヴィラは真顔で言った。

「またまた、さっきカードをくれて、一緒に遊んだでしょ?」

「いいえ、今日ここにくるのは初めてですよ」

ゆりの口が半開きになった。

「またヴィラのドッペルゲンガーがでたー!」

「本当に私だったんですか?」

「ヴィラだったよ。ヴィラがくれたんだよ」

「もしかして、王妃ファンの神様でも来たんじゃないんですか?」

ヴィラはカードを持って裏表を眺めながら言った。

「えー? 神様? あれがハロルドが化けてたとでもいうの? そんなばかな。むっちゃ受けるじゃない」

「お忍びでいらしたんですよ」

「ハロルドが? ばかな」

ゆりはハロルド意外考えられなかったようだ。一応ヴィラにチェックしてもらったが、カードに不審なことはないようだ。

「これ、聖地で売られてるやつじゃないかなあ。裏に太陽みたいな光のマークがついてるし」

「そうなの?」

「まあ、よかったじゃないですか。ところで話は変わりますが、イシュタール殿と夜の約束はしました?」

ヴィラはちょっと前に来た自分自身のことはたいして気にしていないようだ。

「イシュタール? してないよ」

「金蛇ちゃんとの二巡目は、イシュタール殿が最初ってことになったんですけど」

「そうなの? 知らなかった。昨日フリットにまた最初に仲良くなりましょうとか言われたけど」

「え、フリット殿ったら……」

ヴィラはちょっとあきれ顔である。

「昨日はハザーク様に遊ばれて金蛇達動きまくってたから、夜無理だろうと思って約束しなかったの」

「そうですか。フリット殿も最近人が変わってるんだから」

「押せ押せって感じになってるの。でも、ああいうフリットもいいけど」

「いいんですか」

「だって、私に対する遠慮がなくなったみたいでうれしい気もするの。でもそれならイシュタールが最初かな。まあもうちょっと間を空けてもいいような」

「金蛇ちゃんはずっと肌にいるんですかね」

「わからないけど、とりあえずみんなとできたから一段落したし」

「ドルイド君の蛇はそこまで希望してなかったんですかね」

「そうでしょう。ドルイド、ラリー達と同じ学年になったんだって?」

ゆりは笑いながら言った。

「そうみたいですよ。みんなと一緒に勉強したいけど、下の学年じゃ簡単すぎるみたいで。授業は全部受けないみたいで、シス様とロイ様の遊び相手にもなるみたいですよ」

「そうみたいね。二人も喜んでたよ。まあどっちのドルイドも喜んでるのなら、いいのかな」

ゆりはドルイドが楽しそうに学校に行く所を想像していた。

「そうですね。ところで、なんで謎の人は私にばかり化けるんでしょう。その人は、私が王妃の一番の恋人だと思ってるとか? ふっふふ」

ヴィラは笑いながらゆりの部屋を出て行った。

「うーん、やっぱりみんな最近変、でもまあいいか」

ゆりはヴィラのことはあまり気にせず、その前に来た謎のヴィラのことを気にしていた。今考えても、完璧にヴィラで、別にあやしい所もなかった。今のヴィラと服装が違うくらいである。

「うーん、私と遊びたい神様がきたとか? ラーズはないなあ。やっぱりハロルド? えー?」

ゆりは思いっきり首をかしげてカードを眺めていた。ゆりは侍女達や王の間の番兵に、これと同じカードを見たことがあるかどうか聞いてみたが、だれも見たことがなかった。

ここらで売っていないカードのようである。

「絵も綺麗だし高そうなカードですね」

と番兵の一人に言われた。確かに紙もしっかりしているし、高価そうなカードである。

その夜である。

ゆりはラクシュミと一緒に寝ていたのだが、なんだか声を聞いた気がして目を開けた。きょろきょろしているとラクシュミが「どうかしたのか?」と聞いてきた。

「今声が聞こえた?」

「いいや」

「気のせいかな? 起こしてごめんなさい」

ゆりはもう一度目を閉じた。

『たすけて……どうか助けてください……』

(助ける? だれを?)

ゆりはまどろみながらも聞いていた。

『私を……助けて……』

(だれ? どこに?)

そう思った瞬間、夢の世界に入ったかのようだった。辺りは真っ白であるが、目の前に黒髪の男性がぱっと現れた。着飾って金の冠を乗せた男である。

マントにはスペードの模様があった。

「ああ、ようやく会えた。私の救世主よ。どうか助けてください」

男は泣きながらゆりに近づいてきた。

「あなたは、スペードの王様?」

目の前にいたのは、昼間もらったカードの王様のキャラクターに似ていた。

「そうです。私はカードの中に閉じ込められているのです。あなたが解放すると言ってくだされば、私は解放される。どうか私を解放してください」

スペードの王様はゆりの手を握り、涙ながらに訴えている。実際に会うと、ラクシュミに似ているほどではなかったが、いい男には変わりなかった。

(なんだかわからないけど、面白い夢だなあ)

とゆりは思っていた。

「さあ言ってください。かわいらしいお嬢さん、私を解放すると」

「わかりました。か――」

「ちょっとまった!」

ゆりの声を遮り、子供達がずらっと現れた。数字の1から12まで描かれていた小さな子供達である。全部で12人いて、男女共にいる。

「おねえさん、こいつは罪人だよ」

「しかも人殺しだ」

子供達は非難に満ちた瞳で男を指していた。

「え?」

「確かに私は人を殺した。だが、もう千年もの間カードに閉じ込められて、深く反省をしているんだぞ。戦で人を殺せば英雄、私だけ人殺しだとののしられるのはおかしいと思わないか?」

スペードの王様はゆりに訴えていた。

「あなたの周りにも人殺しはいるはずだ。国のために敵を殺した者だって、人殺しだろう?」

「そりゃまあ、そうですけど……」

ゆりは今まで深く考えたことはなかったが、ゆりの恋人達だって、少なからず、そういうことはしているはずだろう。

「私は昔、どうしても愛しい人を助けたくて、その人の薬を手に入れるために人を殺してしまった。今は深く後悔している」

男はうつむきがちに悲しげに言った。

「もういいだろう? 千年だよ。もう十分なはずだ。どうか解放してくれ。自由にしてくれ」

「それだけの罪でカードに閉じ込められたの?」

ゆりは逆に驚いている。

「こいつが殺した人間はざっと100人だよ。しかも子供ばかり」

「だから罪を受けたんだ」

「ええ!?」

ゆりは後ずさって男から離れた。

「嘘つきめ。私はそんなことはしていない。こいつらは魔物なんだ。私の罪はそんなにひどくない。私が殺したのは魔法使いのおばあさん一人だけだ。薬代が払えなくて、つい殺してしまったんだ。出来心だったんだ」

男は泣きながら言っていた。

「だまされないで。この子供達は嘘をついている」

「いや、僕達が言っているのが本当のことだよ」

「おねえさんはどっちを信じるの?」

「ええー?」

子供達はゆりを見上げ、男は泣きながらゆりを見ている。

ゆりはきょろきょろしながら困っていた。

「姿に惑わされてはいけない。この子供達は魔物なんだよ。ありもしない罪をでっちあげて、私を長い間罵っている。ひどい話だと思わないかね? もういやだ。解放されたい」

男はその場に泣き崩れてしまった。

(すごくかわいそうな気もするけど……この人が子供を100人も殺したなんて思えない)

「お願いだから解放してください。一言言ってください」

男は哀れなほど泣いてゆりに懇願している。

「か……」

言いかけたが子供達が悲しそうにゆりを見上げている。

「あなたたちの目的はなあに? 一生この人をカードに閉じ込めていたいの?」

「うん。そうだよ」

「だって僕達は怒ってるんだもの」

「大人になりたかったのになれなかった」

「こいつのせいだ」

「こいつのせいよ」

「もしかして、あなたたちはあの男に殺されたの?」

ゆりはぞっとしながらも言っていた。

「そうだよ」

「嘘だ! 嘘だ嘘だ。どうか信じてくれ! 私がこんな子供達を殺すわけがない。そんな理由もない。私が殺したのは一人だけなんだ」

男はゆりの足下までやってきた。

「どうか解放してください。お願いします。お願いします」

(どちらが本当のことなのかしら? 子供を信じたい気持ちはあるけど……この人もなんだかかわいそうだし……)

ゆりの心は揺れている。

「お願いだ。お願いだから……」

男は泣きながら立ち上がった。

「解放すると言ってください。あなたが言ってくれればそれですべて終わることなんだ。この魔物達も消えるんだ」

ゆりは子供達を見回した。見たところ普通の子供である。その瞳も、澄んでいるように感じられる。

「この子達が魔物とは思えない」

男の眉がぴくりと動き、その両手が素早くゆりの首に回っていた。

「ぐっ」

「頭が悪い女だな。一言言えばいいんだよ。言えって言ってるだろ!」

男は急に口調を変えていた。どうやら子供達の方が正しいようだ。

「いや……」

ゆりは首を締められながらも言っている。

「言わなきゃ死ぬぞ!」

首に男の力がぐっとかかったと思ったら、その力がふっと弱まった。男の手首が体から離れて、首にかかっていた両手がぽろりと落ちた。

「ぎゃああああー!」

男は苦しんでいるが血は出ていなかった。横にいたのは、一人の剣を持った騎士だった。

ゆりはよろめき、男がゆりの体を支えた。黒髪の短髪の騎士のマントにはスペードのマークがあった。あごにひげが生えている背が高い若い男である。

「スペードの騎士?」

13のカードに描かれていた騎士のようだ。

「ちくしょう、いつもいつも邪魔しやがって」

「それが私の役目。さあどうします? この男、解放するのかしないのか」

騎士はゆりに聞いた。

「解放したらどうなるの?」

「魂は解き放たれる。私はどちらでも。こいつがいなくなれば私の役目は終わるし、いれば役目は続く」

「子供達はどうなるの? 子供達は解放してあげてよ」

ゆりは騎士に訴えている。

「僕達は平気だよ」

「魂がいるわけじゃない。ただ怒りの感情だけがここにいるだけだから」

「そうなの?」

「こいつは悪い魔法使い。昔、若返りの薬をつくるために、100人の子供の命を集めて、ついには神の怒りをかったんだ」

「100人くらいなんだ! 尊い薬のためには必要なことだったんだ!」

両手をなくした男は座り込んだまま叫んでいた。

「あなたは解放しない。もっと閉じ込められていて!」

ゆりが叫ぶと、男は「ぎゃああ!」と悲鳴をあげていた。男の後ろにゆらりと黒髪の女が現れた。その女も豪華な衣装を着て、スペードの模様のマントをしていた。

「さああなた、帰りましょう」

スペードの女は男の肩をむんずとつかんでいた。

「いやだああああ!」

「帰りましょう。仲良く暮らしましょう」

女はにたりと笑って、男を引きずって行った。

「いやだ、いやだああああ!!!!」

男の叫びはやがて聞こえなくなった。

「判決はくだった。では私はこれで」

スペードの騎士は、胸元に左手をあててゆりに礼をし、消えてしまった。

「あの、私はあのカードをどうしたらいいの? またあいつが来たらどうしよう」

ゆりは子供達を見回して聞いた。

「もうこないよ。次は、あなたから百人目の持ち主が、再びあいつを裁くから。それまではただのカードさ。魔法使いが見張ってるから普段は何もできないんだ」

子供の一人が言った。

「スペードだけなの? ハートやダイヤ、クローバーは普通のカードなの?」

「他の3人はとっくに解放されてるよ。スペードのあいつだけずっと残ってるんだ。今後は普通に遊んでよ」

「うん」

子供達はゆりに手を振って、消えた。

目覚めると朝だった。なんだかすごい夢だった、と横を見ると、カードがおいてあったのでゆりは「ぎゃっ」と飛び起きていた。

「どうしたんだ?」

ラクシュミが目を覚ましていた。

「王様、このカードがね」

ゆりはカードのキャラと夢の話をした。

ラクシュミは黙って聞いている。ラクシュミはゆりの話をばかにしなかった。

「100人の子供を殺した魔法使いの話、なんか聞いたことがあるな。流れの魔法使いだったんでなかなか捕まらず、教会が指名手配していたんだが、ついには捕まって死刑になったらしい。

それだけではなく、神の罰も受けていたんだな。稀に神が人間に罰を与えることもあるようだからな」

「このカードどうしよう。スペードのキングだけいらないってわけにもいかないよね。魔法使いが見張ってるって言ってたから、離さない方がいいのかな」

「普通に遊んだらいいんじゃないか?」

「気が進まないなあ。でも子供のカードは遊んであげたいような気もするし」

ラクシュミはゆりの話を信じてくれたが、子供達に同じ話をしたところ、素直に信じてくれたのはシスだけだった。

「母様の想像力ってすごいね」

アナスターシャには感心されている。

「それが本当だとしたら、謎のヴィラはだれだったの? どうして母様にカードをもってきたの?」

「さー」

とゆりは首をかしげている。

「誰かがヴィラに乗り移っていたんじゃない? ほら、ザクート様みたいにさ」

ナナミが言った。

「でも、二人のヴィラの服が違ってたのよねえ。だから、やっぱり別かな?」

「じゃあさ、100人カードの持ち主を変えたら、またそいつが出てくるの? 試してみようよ」

ロイが言った。

「僕もその夢みてみたいよ」

とラギ。

「だめよ。お遊びじゃないんだから。とりあえず、離すのも心配だから、しばらく私が持っておく。スペードの騎士様はステキだったし」

ゆりはスペードの騎士のカードにちゅっとキスしていた。

「スペードの王様のカードだけ捨てたらどうなっちゃうんだろう?」

ラギが首をかしげている。

「さあ、もう当分そんなに怖いことはないと思うけどね。このカード貸してあげるから遊んでいいよ。終わったら絶対返してね」

とゆりは言ったが、だれも借りたいといわなかった。

結局カードをくれたのは神様だったのかしら? ああなると分かっててくれたよね、きっと。ハロルドがそんなことしそうにないなあ。ハロルドじゃなかったら……ここに来そうな神様ったら、

まさかアシュラン様? まさかあ……私アシュラン様とババ抜きしたの?

ゆりは「ははは」と笑いながらも、微妙な表情でいたのだった。

つづく

11部

目次