第45話

12の月初日、空にはうろこ雲が浮かんでいた。昼間といえど、空気は冷たい。外を歩くときにも分厚い衣服が必要である。

ここは過去の時代、国の東南にあるアヴィールの遺跡にやってきていたのは、ディランである。今の時代、蛇の置物は色あせているものの、まだ綺麗に残っている。

無造作に置かれた数々の蛇の置物、木像のものもあれば石でできたものもあるが、大きいものになると10メートルもの高さの蛇である。これが一体どんな目的で作られたのか、

この時代でも明らかになっていない。

蛇の置物の中でも大きいものは十体ある。この国で創世記の時代を生きた10匹の蛇だろう、とは思われていたが、それ以外のことについては謎のまま、いずれは壊れ、

木々で埋め尽くされてしまうのである。それをディランが知れば、さぞかし残念に思うことだろう。

ディランがでかい蛇の木像の側でただずんでいたらレイアスがやってきた。

「やっぱりここでしたか」

「ああ、ここは好きだ。昔ハインリヒとドルイドと何度か来たんだよなあ……」

「それでドルイド様を置き去りにしちゃったんでしょ?」

レイアスは笑いながら言っていた。

こんな遠くまで来ていたことを思念で先生に怒られて、ハインリヒとディランはさっと帰ってしまい、ドルイドは一人取り残されてしまったのだ。ディランがそれに気づいて戻ってくると、

ドルイドは泣いていた。

「ドルイドはここにくるにはこれたんだが、帰りの魔力はなかったみたいだ。私と13も年が離れていたんだよなあ。そりゃそうだよな」

「20歳でここまで飛んでくるのは結構すごいですよ」

「そうだな。一緒に遊んでいたから当時はそこまで気にしなかった。そのうちにドルイドは帰りも自分で帰れるようになってたしな。ここって地下への入り口があるって噂があったろ?

3人で探してみたりもしたなあ」

「そういう噂ありますよね」

「蛇の頭に乗って地上をみても、何もわからなかったな」

「カーライル様って昔の蛇様でしょ? この場所について何か知らないですかねえ」

レイアスが言いだした。

「そうだな」

というわけで、その夜、ディラン、レイアス、フークス、ルークの4人でディランの屋敷で飲むことになった。カーライルは今はフークスに入っていたが、レイアスやディランにも入って、また戻っている。

カーライル本人はカールが何か企んでいるのではないかと疑っていたが、フークス達ははぐらかしていたのだった。

「絶対カールが怪しい。私に隠れて何かしてる」

カーライルは出てくるなりこんなことを言っていた。

「まあまあ、カールも男の子ですから、最近女に目覚めたみたいですし、カーライル様がいらっしゃると恥ずかしいんですよ」

レイアスは軽く言って杯に酒をついでいた。

「お前達も何か隠してるだろ」

「めっそうもない」

カーライルは疑いの眼差しを向けている。ルークはつい笑いそうになって堪えていた。

「カールのことは置いておいて、ちょっと離れたところにアヴィールの遺跡があるでしょう? カーライル様、あれについて何かご存じですか? ちなみにハザーク様は何もご存じないみたいですが」

「遺跡? ああ、行ったことはある」

「あそこに秘密があるんじゃないかってずっと言われてきたんですが、実際どうなんですか?」

「さあ、私が作ったわけじゃないから知らない」

カーライルはあっさり言った。

「地下への入り口とかないんですか?」

ディランが聞いた。

「さー魔力が強い場のようだから、何かありそうだが、知らんな」

「そうですか。カーライル様は、どうしてそんなに強い魔力をもたれているんですか? 親の血ですか?」

レイアスが聞いた。

「いや。それについては実は秘密がある。聞きたかったらもっと良い酒を出してもらおうか」

カーライルがにやっとして言った。

「いいですとも。ちょっと待っててください」

レイアスは消えた。

「長生きできた蛇が、人化できる魔力を持つんですよね?」

ディランが聞いた。

「どうして長生きできたか、それが問題だ」

「はあ」

「普通の蛇ならば、長生きしても200年、それ以上を超える蛇となるとなかなかいない。長生きする蛇には、やはり秘密がある」

「秘密……」

「なんだかドキドキしますね」

ルークは興味深そうな顔付きである。

レイアスが戻ってきた。

「今から500年前の酒です! どうぞ」

レイアスはコルクをとって、惜しみなくカーライルの杯に注いでいた。

カーライルはそれを味見した。

「うまい。ま、いいだろう。実は、私は小さい頃は普通の蛇だった。100年ほど生きた頃かな、湖の底で何か透明な丸いものを発見して、それを飲み込んだ。魔力を持ったのはその時からだ。

そのうちに人の姿を見て、人化もできるようになった。人になった私はうれしくて、いろいろ勉強したわけだ。人化できたのは、他の蛇に比べると随分早かったかもしれない。長生きしたのも

あれのせいだと思っている」

「何か丸いものってなんですか?」

レイアスが聞いた。

「多分魔力の玉だろう。大昔にはそこらにごろごろ転がっていたらしい。私の時代にも残っていたんだ。他の蛇からは、『始祖がらみじゃない蛇が人になるのは珍しい』と言われたから、

やっぱり珍しい存在なんだろうな」

「その魔力が子孫に受け継がれているんですから、すごいですよね」

ルークが言った。

「そうだな。それでカールなんだが……」

「あ、そういえばですねえ。この前不思議なことがあったんですよ。巫女様のところに蛇付きの男が現れて、仲良くなったんですよ。その蛇が巫女様に取り憑いてフークス様にいろいろ

言っていたらしいんですが、言葉がさっぱりわからなかったみたいで、フークス様は今も悩んでるくらいなんですよ」

レイアスは素早くカーライルの言葉を遮って話題を変えていた。

「なんでフークスにいろいろ言ったんだ?」

「さあ、それが謎なんです。あの夜は庭園で、演奏会でもやろうって言ってた時でして、騎士はいっぱいいたんですよ。でも蛇付きの巫女様は、フークス様を捕まえて言ったらしいです」

「へー。銀髪だったからかな? それとも、一番魔力が高い者だったからかな?」

「蛇様は何を伝えたかったのか、謎なんですよ」

「なんだろうなあ。まあいろいろな蛇がいるから一概にどうとも言えないなあ」

「契約がどうのこうの言ってたみたいです」

ディランが言った。

「契約?」

「デュップラスアミドスって単語が聞こえたみたいなんです」

「ふーん、契約か、そういや、私も未来で不思議な蛇にあったな。契約が実行されてうれしいとかなんとか喜んでた」

「何が実行されたんですか?」

「さあ。それは王にも謎だった」

カーライルは、蛇がフークスに何を伝えようとしたのか想像してみたが、わからなかった。人に蛇が取り憑く話もそう珍しい物ではない。

「契約、やはり呪文か何かかな。大昔から何かを伝えて回っている蛇がいるのかもなあ。ご苦労なことだ」

「カーライル様も、死んだ後なのにこれだけ世話を焼いてくださるんですから、いい勝負ですよ」

レイアスは微笑んだ。

「私は成り行き上だ」

カーライルは消えて、フークスが出てきたところで、ディランは先ほどの話をフークスにしたのだった。

「へー未来では謎の契約は実行されてるんだ? じゃあ私が考えなくてもいいのかな?」

フークスはちょっとほっとしていたのだった。

「その契約が同じ契約なのか違う契約なのかは不明ですけどね」

「ま、そうだね。謎のままってのは気持ちが悪い。すぱっと明らかになってほしいものだけど」

「巫女様のところにはもう蛇様は来てないんでしょう?」

レイアスが聞いた。

「来てないみたいだよ。きっともう来てくれないだろうねえ」

フークスは残念そうに言った。

未来では12の月に入り、雨の日が続いていた。梅雨の時期に入ったのである。梅雨が苦手なイシュタールはさっそく神の国にやってきていた。

「イシュタール、元気だったか」

サラディンも喜んでいる。

「はい。元気です」

「あー、あの、お前の国の、王妃は元気か?」

サラディンはおずおずと切り出した。

「元気です」

「そ、そうか。その……私のことを何か言ってたりは……」

サラディンは小声でぼそぼそ言っていたので、イシュタールは「はい? なんでしょうか?」と聞き返していた。

「あの王妃は私のことを何か言ってたりはしないか?」

サラディンは思い切って聞いてみた。

「サラディン様のことは、素敵な神様だって王妃は言ってますよ。またお会いしたいとも言ってました」

イシュタールは、サラディンが人間界に飛んでしまったことはゆりから聞いてはいなかった。

「そ、そうか、ならいいんだ」

「サラディン様も、じっくり王妃と話していただければ、きっと王妃の素敵なところがわかっていただけると思うんですが」

イシュタールはさらに言っている。

「いやいや、そりゃもうわかってる」

「そうですか?」

「十分分かってるぞ」

「ならいいんですが、王妃はガーベラ様と同じくらいの魅力があるんですよ」

「わかった。わかった。まあ、しばらくゆっくりしていけ」

サラディンはちょっと引きぎみで言った。

「はい!」

イシュタールは去って行った。

イシュタールはなじみの妖精達に顔を見せに行った。何度も来ていると、ここが第2の故郷のような気がしてくる。自分にとっても安心できる場所である。

「あ、イシュタール、久しぶり!」

神殿にいたルティアナは元気にイシュタールに近づいてきた。

「こんにちは」

「バーナードは神殿の裏にいるよー」

「ありがとうございます」

イシュタールはルティアナと一緒に神殿を出た。裏の方から笑い声が聞こえてくる。

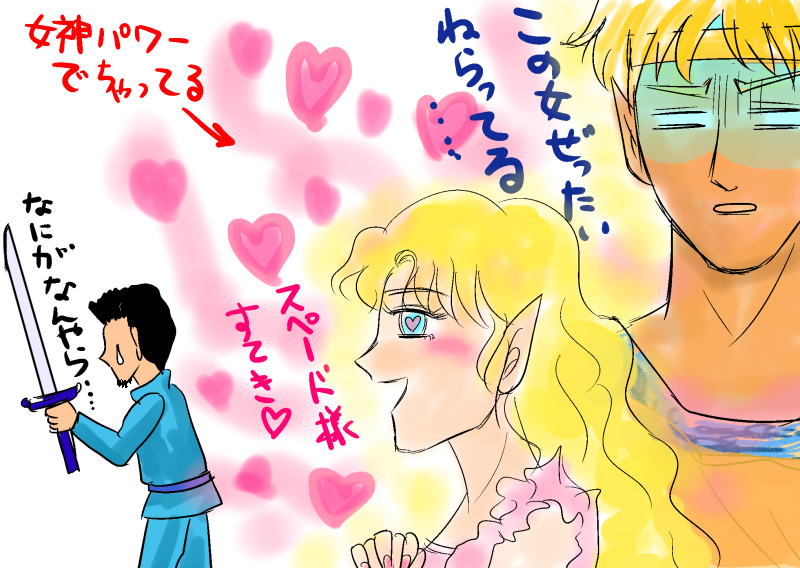

イシュタールは神殿の裏に回り、「あ」と声を発していた。そこにいたのはバーナードと顔が獣姿のプータロー。そして金色の豪華な巻き毛の女神だったのだ。

しかも、中身はゆりの方である。ゆりはイシュタールにうれしそうに手を振っていた。

「お、おう、ガーベラ様」

「うふふ、こっちで会えるなんて楽しいなあ」

ゆりもうれしそうである。

バーナードは上を向いてぼーと炎を吐いていた。

その炎はとかげのような形をしていた。

プータローはぱちぱち手をたたいている。

「お母さんはい、これ」

ルティアナは手に持っていた草の束をゆりに見せた。ゆりは「わっ」と驚いて後ろに飛び退いていた。緑の虫が一杯ひっついているのかと思ったが、よくみるとただのイネの実のようなものだった。

「びっくりしたー。これなあに?」

「ガラガラ虫草だよー」

「ガラガラ虫草? あれ? どこかで聞いたような……」

ゆりは首をかしげていた。

「この実、薬に使われてますよ。胃腸を整える作用があるみたいで。それからのどがイガイガする時にこのお茶を飲むといいと言われていたりしますね」

イシュタールが言った。

「へー」

「神の国にも生えてるの。今は虫みたいだけど、そのうち小さい花が一杯咲いて綺麗になるんだって」

「そうなの」

「楽しいから神殿にも飾ったの」

「ルティアナって女の子ねえ」

ゆりは微笑ましく思っている。

「今日はベリウスバリ草とラジオスムラウス草を探すんだ。じゃあねお母さん」

ルティアナは去って行った。

「ベリウス? それもなんか聞いたことがあるような……」

「どちらも綺麗な花が咲くんですよ。ラジオスムラウス草はラギ様の花壇にありましたよ」

「え? ほんと?」

「はい」

ゆりはちょっとイシュタールに近づいて、「ねえ、デートしよう」と小声で誘っていた。

「え?」

「この辺りを散策するんでもいいから」

「は、はあ……」

イシュタールはプータローを気にしていたが、プータローはバーナードと遊んでいてこちらに注目してはいない。

「イシュタールは、神の国の中を移動したりできるの?」

「火がある所には移動できますよ。でも、その……一緒にいるところが誰かに見られると、まずいんじゃないですか?」

「そうかなあ」

ふいに空をみるとペガサスが飛んでいるのが見えて、ゆりは「うわっ」と声を出していた。ペガサスは近くで下降して、ペガサスから男が降りてきた。ハロルドかと思ったら違っていた。

イシュタールの顔見知りの男の妖精である。以前イシュタールと剣をかわしてくれた間柄である。

「イシュタールさんじゃないですか」

「こんにちは、またしばらく滞在することになりました」

「ちょうどいい。今すごい3人の一人が神の国に来ているんですよ。会いたいですか?」

「え? すごい3人の一人が? そりゃもちろん会いたいです」

イシュタールは興奮気味だった。

「あっちで火をつけてあげますよ。場所は……」

妖精はゆりを見てちょっと頬を染めつつも、イシュタールに場所を教えて去って行った。

「何の話? 私も行きたい」

とゆり。

「すごい剣の使い手が3人聖地にいるみたいなんですが、その一人が今神の国にいるみたいなんです。会ってみたい。会いに行っていいですか?」

「うん。私も会いたい!」

ゆりはついて行く気まんまんである。

イシュタールは頃合いを見てゆりを連れて移動した。移動先は、ハロルド神殿から少し離れただだっ広い場所である。剣を持った妖精達が10人ほどいて、剣の稽古中だった。

その近くに出会った妖精が薪に火をつけていてくれたので、イシュタールはそこに移動できたわけである。

先ほどの妖精はイシュタールに近づいて来て、「彼がそうですよ」と一人の妖精を指していた。イシュタールは目を輝かせてその妖精を見ていたが、ゆりの目は見開いていた。

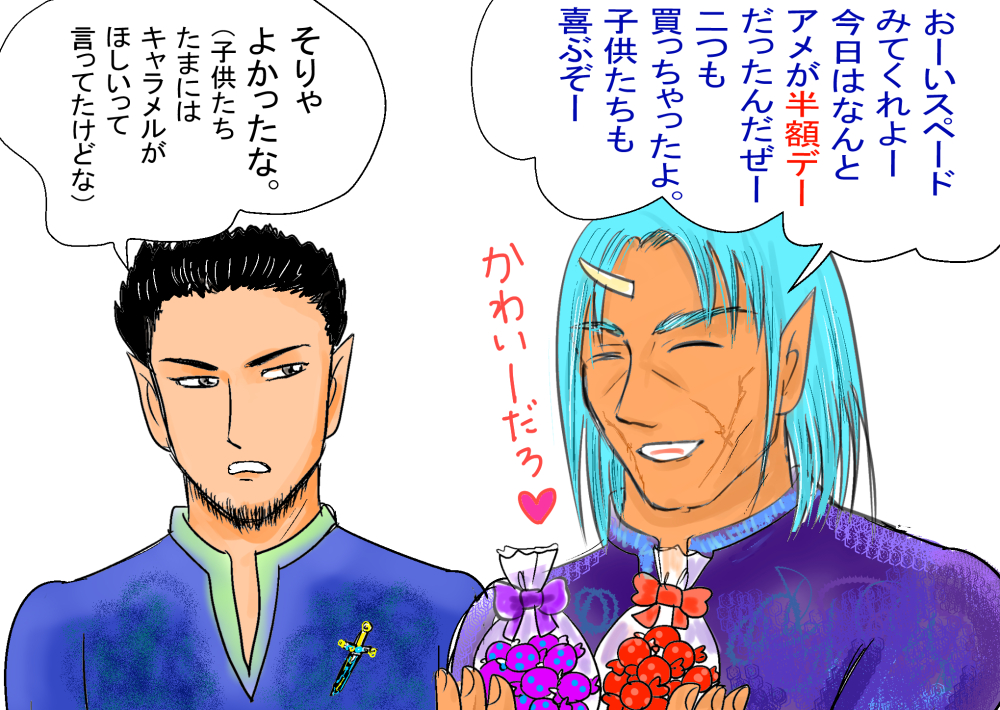

背が高く精悍な顔立ちの男だが、黒の短髪で、顎には短いひげも生えている。なんと夢でみたスペードの騎士にうり二つである。

「え? スペードの騎士様?」

「名前はスペード……ガーベラ様彼をご存じでしたか?」

妖精は驚いている。

「え? 彼はスペードっていうの?」

「はい。おーい、スペード!」

妖精が名を呼ぶと、その妖精は指導をやめてこちらに近づいてきた。そしてガーベラ姿のゆりを見て、ちょっとたじろいでいる。

「スペード、彼が半妖精のイシュタールさんです」

「噂は聞いてますよ」

スペードが言うと、「声もそっくり!」とゆりは興奮していた。

「スペードの騎士様、私、私あなたを夢でみて、会えてうれしい!」

イシュタールよりも先にゆりの方が前に出てスペードの手を握っていた。妖精二人はちょっと驚いている。

「え、え?」

「本当にそっくり」

「あっ! あのカードの話ですね」

話を聞いていたイシュタールは、ようやくそのことかと気づいていた。

「スペード様、ありがとうございます」

イシュタールはスペードの左手を握りしめてお礼を言っていた。

「すまんが、何のことやらさっぱり」

二人に手を握られたスペードは困惑した様子である。

「やっぱりすごい人だったんですねえ」

「ありがとうございます。ありがとうございます」

詳しいことは言えなかったので、イシュタールはお礼だけ言っていた。

そこにぬっと近づいて来た人物がいて、スペードはすぐにゆりから手を離していた。

ゆりの後ろにいたのはハロルドである。

「何やってるんだ?」

ハロルドが聞いた。

「私、夢の中で彼に命を助けてもらったから、お礼を言ってたの」

とゆりが説明した。

「?」

ハロルドはスペードを見た。スペードは違う違うと手を横に振っている。

「それでは私はこれで」

スペードはさっさと離れて妖精達の元に戻った。

「イシュタールさんも入ったらどうですか?」

「いいんですか? お願いします! すいません。お、いやガーベラ様」

妖精と一緒にイシュタールも去って行った。

「がんばってねー」

ハロルドはじろっとゆりを見ている。

「スペードの騎士様にまた会えるなんて思わなかった。うれしいなあ」

「ガーベラ、妖精に手を出すなよ」

「ただ私はお礼を」

といいながらもゆりの目は輝いてスペードを追っていたので、ハロルドは少々呆れた様子である。神よりも妖精に目を輝かせているのだからやはり並の女ではないとでも思っているのだろう。

「それで、夢ってなんのことだ?」

「あのね」

ゆりはカードの夢の説明をしたのだった。話を聞いたハロルドは、額に手をあてていた。

「あいつ、一体何を考えてるんだか」

「やっぱりカードをくれたのはアシュラン? 私アシュランとカードゲームしちゃった」

ゆりはのんきに言っている。

「ねえねえ、なんであの騎士様がカードになってるの?」

ゆりはハロルドの服を引っ張っている。

「アシュランが勝手にあいつの姿をカードに入れただけだろう。あいつは相当強いからな」

「じゃあハートやダイヤ、クローバーさんもいる?」

「ハートはいるが他はいないな」

「そうなんだ。スペード様、イシュタール、がんばれー」

ゆりは手を振って応援している。女神が妖精のファンになっているのだから困ったものである。

「妖精に様をつけるな」

「つい。彼ってしばらく神の国にいる?」

ハロルドはそれに答えずに、横で長いため息をついていた。

人間界ではまだ午後である。ゆりは昼寝で神の国に行っていたので、寝室で眠っている。ゆりの部屋に入ってきたロイはシスとラギに、「かー様のカードで遊ぼう」とさそっていた。

「気がすすまないなあ」

といいながらシスとラギがやってきた。

「かー様は大丈夫だって言ってたじゃん。遊ぼうよ」

「まあいいよ。何をする?」

「オオカミゲーム」

以前狼のヴァレリオが教えてくれたカードゲームのことである。

シスはゆりの棚の引き出しからトランプを出して、シャッフルし、配った。

3人はゲームを始めたが、スペードのキングは強いカードだが、やはり人気がない。来るとすぐに捨てられていた。

「ハートをそろえよう」

ロイは口に出している。

「このカード、他の人達は何か意味があるのか気になるなあ」

ラギはカードを眺めながら言っていた。

「そうだね。母様が会ったのはスペードがらみだけみたいだからね」

「他の王様も罰を受けたのか、とか、想像しちゃうよね」

ロイが札から一枚とった。

「やった、ハートの13だ! ん?」

ロイはハートの13をまじまじと眺めている。

「どうしたの?」

シスが聞いた。

「僕、こんなおじさんに会ったことがあるよ。ほら、額に角もある」

ロイはカードを二人に見せた。その騎士は中年の男だったが、水色の髪で確かに額に角もあり、顔に傷がある。強そうな男である。

「あめをくれたおじさんがこんな感じだったよ。あのおじさん、カードだったのかな?」

「違うんじゃない? そのおじさんがモデルなんじゃない?」

シスが言った。

「結構有名な人なのかもね」

とラギ。

「有名人なんだ? おじさんカードになっちゃうなんてすごいねえ」

ロイはカードに言っていた。

神の国ではその後、ハロルドがアシュランに会いに行っている。

「アシュラン、あっちのガーベラを変なことに巻き込むんじゃない」

ハロルドは二人っきりなのを知ると、ぐちぐち言い出した。

「はて、何か巻き込んだかな?」

アシュランはすっとぼけている。

「変なカードをやったろ」

「ああ、あれどうなったんだ?」

「スペードの王はそのままだ。あのカードに妖精のスペードを入れてただろ。おかげで、さっき本物のスペードを見たガーベラが大喜びしてた」

アシュランは鼻でふっと笑っている。

「あのカード、九十九人目で聖地に送られてきて、だれも100人目になりたくないっていうんで、あそこに持っていったんだ。別に危険はないんだがなあ。ちゃんと騎士がついてるし」

アシュランはなんでもないことのように言っている。

「ただ99人目になると魔法使いの力が弱まって、カードの持ち主が何かを察するようなんだ。不気味なカードだと思うらしい」

「実際不気味なカードだろ」

「大丈夫だ。騎士はちゃんと働いたんだろ?」

「それでスペードに好意を持って迫らんばかりだったぞ」

「ま、いいじゃないか」

「よくないだろ」

ハロルドは面白くなさそうに言っていた。

人間界、夕食の時間に、ゆりは「みんな聞いて聞いてー神の国でイシュタールに会ったんだよー」と子供達にうれしそうに報告していた。

「しかもね、このスペードの騎士様に会ったのよ。本当は妖精だったの。しかもすごい妖精みたい。びっくりしちゃった」

ゆりはカードを持ってきていて、スペードの騎士を子供達に見せていた。

「ロイがハートの騎士に会ったことがあるって言ってるよ。あめをくれたおじさんに似てるって」

ラギが言った。

「え? そうなの?」

「うん。あのおじさんも妖精なのかな?」

ゆりはカードの中からハートの騎士を探した。

「あ、そういえば、ハロルドがハートとスペードはいるって言ってたわよ」

「じゃああのおじさん、ハートっていう名前なの?」

「姿に似ずかわいい名前だね」

シスが言った。ゆりはハートとスペードの13をテーブルに並べた。

「ハートさんは見なかったけど、スペード様に会えてうれしいなあ。夢ではお礼も言えなかったから」

「お母さん、ガーベラ様の姿でそんなに興奮しちゃだめだよ」

ラギが言った。

「だって、しょうがないでしょ。女は自分を助けてくれる騎士様に弱いんだから。何歳になっても、乙女になっちゃうの!」

「ハロルド様の方が百倍すごいんだよ?」

「わかってるわよ。でももう会えないって思ってたからうれしかったんだもの。明日あたりまた神の国に行けないかなあ。イシュタールの修行を見学したい」

ゆりは目を輝かせて言っていたので、あきらかに希望は別である。

「ガーベラ様の恋人が増えちゃうんじゃない?」

ナナミが言い、アナスターシャが「増えるね」と断言していた。

「どうせならハートさんも恋人にしてあめをもらってきてよ」

ロイも言っていた。

「ミーもあめの方がいいな」

とミシェイラ。

「あめってなに?」

レーヌが聞いていた。

「うまいの」

「うまいの? レーちゃんもあめほしい」

「ってわけで、あめのおじさんを恋人にしてよ」

ロイはハートの方を推している。

「あめならそこらで買えるでしょ」

とゆり。

「あのあめ、ここらに売ってないもん」

「だれも恋人にしないわよ。スペード様の姿を見るだけでいいの。恋人なんてそんな恥ずかしい」

とゆりはいいつつも、(どうせならガーベラじゃなくて、私の、この私の恋人になってほしい!)などと思っていた。

「でも、そのスペードさんが母様を助けたわけじゃないんでしょ?」

とアナスターシャは冷静に突っ込んでいた。

「わかってるわよ。ただはしゃいでるだけよ。姿を見られれば満足だもんね」

その夜は眠っても神の国にはいけず、ゆりは翌日お昼寝をして、また神の国に行くことができた。

(やったあ。スペード様に会いに行こう!)

と思ったが、スペードは恋人ではないので移動はできない。

「うーん、ハロルドの側に移動するのは危険だし、クーリーフンはこないかな?」

ゆりがガーベラの神殿の前でうろちょろしていたらユニコーンが通りかかったので、ユニコーンに乗せてもらった。

ハロルドの神殿の近くの原っぱで、昨日のように妖精達が訓練中だった。

ゆりは少し離れた所で大木に隠れてその様子をそっと眺めている。

(あ、いたースペード様まだいたー)

ゆりはしばらく隠れて訓練の様子を眺めていた。

一方妖精達の方は、ガーベラが離れた所からこちらを見ているのに気づき、落ち着かない様子である。

「おい、スペード、ガーベラ様と何があったんだ?」

「何かあったんじゃないですか?」

他の妖精達は当然勘ぐっている。

「え? いや、何もない。何の覚えもないが」

スペードは本当に覚えがなかったので、戸惑っている。

「今もこっちをみていらっしゃるぞ」

「え?」

妖精はこっそり指をさしている。

スペードがそちらを見ると、確かに大木から金の髪が見えているし、神のオーラも感じる。

「本当に何もしてないが。何を勘違いされてるんだろう??」

スペードは首をかしげている。

「ハロルド様は最近ガーベラ様にぞっこんだからな」

「気をつけた方がいいぞ」

妖精達はそんなことまで言い出して、スペードはちょっとびびっている。

「ガーベラ様、あれで隠れてるつもりなのかな? なんかかわいい」

「全然隠れてないよな」

「女神らしくなくてかわいいなあ」

こっそりこちらを見ている女神がつぼにはまったのか、他の妖精は女神をかわいく思っていた。

「せっかくだからガーベラ様に理由を聞いてみましょうよ」

「そうしよう」

「やめろ、やめろ」

スペード一人逃げてしまい、他の妖精がゆりの側にやってきた。

「ガーベラ様、スペードを見に来たんですか?」

「スペードと何があったんですか?」

「え、何って……彼自身と何かあったわけじゃないのよ。ただ彼に似た人に助けてもらう夢をみたから、彼をみて喜んでるだけよ」

「はあ」

「別にあやしいことは考えてないわよ。ほんとよ。手を出したりしないからね」

ゆりは目いっぱい言っていたが、その姿がかわいく見えたのか、妖精達の頬は赤くなっていた。

「スペードはいなくなっちゃった。何もしないのにい」

「恥ずかしかっただけですよ」

「せっかくだから、あなたたちの稽古、近くでみてもいい?」

「ええー?」

もう隠れる理由がなくなったので、ゆりは妖精達の近くに座って稽古を眺めていたのだった。

その三日後に神の国に行ったときには、妖精達の中にスペードはいなかった。聞けば、もう人間界に帰ってしまったらしい。

「えー! そうなの!?」

「また会えますよ。たまにこっちに来てますから」

妖精には慰められたが、ゆりはショックである。

「私が怖かったのかしら?」

「まさか、そんなことないですよ。ハロルド様が――」

「しっ」

他の妖精はあわてて言葉を遮っている。

「あ、いや、なんでもないです」

「ハロルドの命令なんだ。何もしないのにい。ぐすん」

ハロルドに文句を言う気にもなれなかったゆりは、ちょっとショックだったので火の神殿に移動した。お風呂に入りたいと思ったのである。

「サラディン、こんにちは〜」

火の神殿の広間にある棚の上に花瓶があって、いろいろな草が飾られていた。火の神殿では珍しい。

「これ、ルティアナが?」

「ああ、なぜか草を飾っておいてくれというんだ。熱いからすぐしなっとなるのに」

サラディンが言った。

「これガラガラ虫草ね」

草の中にはルティアナがこの前持っていた草があった。

「これはなんだろう?」

紫の綺麗な花が茎にそってついている草があった。

「ベリウスバリ草だ」

「サラディンは草に詳しいの?」

「そういうわけじゃないが知ってる」

「あ、そうだ。アシュランのお風呂に一緒に行きましょうよ。あそこに入れてるハーブの名前を知ってたら教えてほしいの」

「今からか?」

「ルティアナはいる?」

「でかけてるぞ」

「じゃあ二人で行きましょう」

「ま、いいか」

サラディンは立ち上がり、ゆりはサラディンに連れられてアシュランのお風呂に行ったのだった。

二人で仲良くお湯に入ったが、サラディンはそわそわしている。

まだ昼間なので、お風呂から上を見ると青い空が見える。

「天井があいてるとなんだか落ち着かんな」

とサラディン。

「しかも明るすぎる。あいつここで女といちゃついてるんじゃないか?」

「ふふ、今日もハーブが入ってるよ」

湯の中にはハーブの束が入っていたが、湯でしんなりしている。そのおかげかいい匂いがしていた。

「このハーブ知ってる?」

「この紫の葉は知ってる。パプレヌ草って草だ。この青いのは……」

ゆりはしばらくサラディンと仲良くお風呂に入ったのだった。

人間界聖地――ハロルド神殿の近くで子供達にあめを配っていた男は、見知った男を見て声をかけた。

「あれ、スペード、もう帰ってきたのか?」

「ああ、ハートと代わってくれと言われた」

「なんで?」

「さあ」

スペードは両手を広げている。この二人、背丈は同じくらいだが、体格はハートの方がいい。

「しばらく奴らを鍛えてやってくれ」

「いいが、代わりに子供達に会ったらあめをやってくれ」

「なんで私が……」

「いいじゃないか。金は出すから。な」

あめのおじさん、ことハートはスペードにあめが入ったポーチも渡していた。

「全く……」

スペードはブツブツいいながらもポーチを受け取っている。

「あ、そうだ。この前例のカードが聖地に来てただろ? アシュラン様がどこかに持っていったらしいぞ」

ハートが言った。

「へーなら100人目に渡ったのかな」

「そうだろうな」

ちょっと昔、アシュランが二人の姿をカードに入れたのは二人も知っていた。カードの中にはアシュランの怒りをかった人物が数人入っていて、100人ごとの持ち主の審判が下るというのも知っている。

「スペードだけがまだ残ってるんだろう? カードの私はまだ働いてるのかな」

自分の分身がカードの持ち主を守るために働いているというのもスペードは知っていた。

「ま、そうだろうな。じゃあな」

ハートはスペードの肩に手をあてて去って行った。

「カードの私か……そういやガーベラ様が気になることを言ってたな。夢で私に助けてもらったとかなんとか……半妖精の彼もカードがどうのと言ってたような……」

(もしやカードの100人目の持ち主がガーベラ様だったとか? それなら話のつじつまが合うな。カードの持ち主に女神がなったりもできるのかな?)

それは謎のまま、スペードは首をかしげながら歩いて行ったのだった。

そして神の国から戻ってきたゆりは、

「あ、そうだ。人間界にスペード様がいるなら、贈り物ができる! 何か聖地に送ろう! 何が喜ぶかなあ」

などと、懲りずに考えていたのだった。

つづく

11部

目次